[HOME] >

[神社記憶] >

[東海地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[東海地方] >

|

|

|

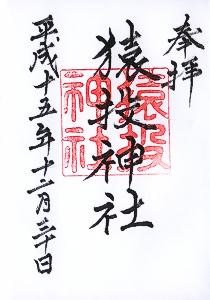

猿投神社

さなげじんじゃ

愛知県豊田市猿投町大城5

|

|||

式内社 参河國賀茂郡 狹投神社 |

愛知県豊田市にある。

名鉄三河線豊田市駅の北方約10Kmの猿投町に鎮座。

猿投グリーンロードの猿投I.C.から北へ2Kmほど。

道路脇に、珍しい黄色の鳥居が立ち、道路を挟んで、総門がある。

総門をくぐり、参道を歩くと正面に社殿。

社殿は、拝殿、四方殿、中門と続き、

垣の中に、祈祷所、祝詞殿、本殿がある。

一般の参拝は、中門の前で行う形式。

境内右手には、太鼓のある太鼓殿。左手には御手洗乃瀧。

創祀年代は不詳。

国史の初見は、文徳実録仁壽元年十月七日の條(851)、

従五位下の叙されたとある。

三河國三宮にあたる神社。

猿投山麓に鎮座し、当社を本社として、

猿投山東峯に東宮、西峯に西宮があり、

古来、猿投三社大明神と称されていた。

祭神も、大碓命はじめ三柱と「三」に縁のある神社。

大碓命は日本武尊(小碓命)の双子の兄にあたる。

日本書紀によると、景行天皇による東征の命を拒み、

古事記によると、美濃の二人の美しい少女を、

景行天皇の遣いで召しだす時に、二人と結婚してしまい、

別の女を仕立てて差し出したとある。

史実はどうか不明だが、少なくとも記紀編者には、

あまり好ましくない悪徳の皇子と解釈されていたようだ。

古事記では、その後、小碓命によって手足をもぎ取られ、

薦に包んで投げ捨てられたとも記されている。

社記によると、景行天皇52年、

猿投山中にて蛇毒の為に薨じ、山上に葬られたという。

西宮の後方に、その御墓所がある。

当社には左鎌を奉納する信仰があるが、

大碓命と日本武尊は双子であり、左利きであったためという。

大碓命を主祭神とする現在の祭神は、

近世以降のものらしく、それ以前には、

猿田彦命、吉備武彦、気入彦命、佐伯命、頬那芸神、大伴武日命など、

異説が多いのは、古くから祀られていた古社らしい。

やはり単純に、猿投の神を祀っていると見るべきだろう。

社記には、景行天皇は猿を愛し、王座にはべらしていたが、

天皇が伊勢国へ行幸の際、猿が不吉なことを行ったので、

天皇は怒り、海へ投げ捨てたとある。

その猿が、後の日本武尊の東征の折、壮士となって従ったといい、

そのために、その猿の籠もった山を猿投山というとある。

その他にも「猿投」の語意に関して、諸説ある。

・狭い薙ぎ落としたように崩れた場所。

・山容が鐸に似ている。

・鐸を木の枝につけて祭祀を行った。

・大碓命薨去を悲しみ真歎山が猿投山となった。

愛知から長野への帰路、年末(12月30日)の参拝。

帰りの高速が渋滞すると予想し、早々に切り上げたため、

東宮・西宮へは参拝していないのだが、

高速にのってみると、帰省シーズンなのに全然渋滞していなかった。

参拝しておけばよかったと後悔しながら、ガラガラの高速を走って帰る。

猿投山は、低い山だし、山頂近くまで林道が通じているので、

それほど時間は掛からなかったと思う。

今度は、もっと時間のある時に参拝したい。

鳥居と総門 |

|

総門  | 参道  |

拝殿  | 拝殿  |

社殿 |

|

中門  | 四方殿  |

中門  | 奉納されている左鎌  |

本殿  | 祈祷所  |

社殿右側に境内社。

社殿の近くから、熱田社・塞神社・八柱社・大国社。

境内左手の池の奥に、厳島社。

境外社に広沢天神社・建速神社・秋葉社など。

平成祭データでは他に、御鍬社・洲原社・御嶽社とあるが、

境内にあるのか境外にあるのかは未確認。

熱田社の後ろや、大国社の右手に小祠があり、

建速神社にも祠が二つあったので、そのいずれかかもしれない。

参道に3頭の馬の像  | 境内左手の池に厳島社  |

社殿右手に並んだ境内社 |

|

熱田社と背後に一社  | 塞神社  |

八柱社  | 大国社と脇に一社  |

御手洗乃瀧  | 中門  | 太鼓楼  |

当社への参道脇にある建速神社  | 建速神社祠  |

|

猿投神社由緒記

1、創祀・沿革 猿投神社は豊田市の北端にそびえる三河の名峯猿投山の麓に鎮座する古社である。 創始は社伝によれば仲哀天皇元年勅願により現在の地に祀るとある。猿投山の東峯に東宮、西峯に西宮を祀り、本社、東宮、西宮を総称して古くより猿投三社大明神と厚く崇敬されれて来ている。 神階は文徳天皇仁寿元年(851)に従五位下、陽成天皇元慶元年(877)従四位下に叙位している。以後記録は絶え、昇叙について明確なことは判らないが、社蔵神号額(嘉元2年=1304)には「正一位猿投大明神」とあり、三河国国内神名帳にも「正一位猿投大明神」とあるので、正一位に昇叙したことが判る。 社格は延喜の制(967)では国幣の小社(三河国26座、賀茂7座)で、一宮制が施行されるや、砥鹿神社、知立神社についで三河三宮と称された。明治の新制度では、明治5年県社に列し、広沢天神社(延喜式内社)塞神社、小猿投社を合祀した(昭和になり広沢天神社は再び広沢の地で祀られるようになる)。明治中頃より国幣小社昇格を建議し、後年内定したが、大東亜戦争の終息によりその目的は達せられなかった。 神領は織田・豊臣二氏の先規により徳川家康公が776石(神社では三河国1位)の朱印を付し、明治維新まで続いた。此の外の武将も多くの神領を寄進したことが社蔵の寄進状によってしることが出来る。 2、御祭神 主祭神 大碓命 相殿 景行天皇(第12代) 垂仁天皇(第11代) 大碓命は景行天皇の第1皇子で、小碓命(日本武尊)とは同胞双生児である。日本書紀に、「大碓命が東征を欲せられなかった為に、美濃国(岐阜県)へ封ぜられ、三野国造の祖神の娘2人を妃とせられ、2皇子(押黒兄彦、押黒弟彦)を生む」云云とある。社蔵の縁起書(光仁天皇宝亀10年(779)に大伴家持、阿部東人による調査書)に「景行天皇52年(122)猿投山中にて蛇毒の為に薨ず、御年42歳、即ち山上に斂葬し奉る」云々とある。現在、西宮後方に御墓所がある。この地は古くより御墓所として伝えられて来たが、明治8年教部省の実地調査の結果、現在地を御墓所と確定し、以後守部、墓丁が置かれ現在に至っている。 3、大祭 祈年祭(2月17日)初午祭(旧暦2月初午の日)例祭(10月第2土・日曜日)新嘗祭(11月23日) 4、猿投祭と棒ノ手 古来当社例祭に三河、尾張、美濃3ケ国より献馬の事あり。旧暦9月8、9両日、3ケ国186ケ村はそれぞれ合宿をつくり、定められた時刻に境内に於て棒ノ手を奉納した。甚だ勇壮で血を見なければ納まらないとも言うので、ケンカ祭、シノギ祭とも称した。普通には重陽の節句に当たるので「節句祭」と言っている。8日に山上2社と本社の神輿渡御の神事、9日に例祭式典を斉行し、午後神輿還御の神事を斉行する。棒ノ手の起源については、東照軍艦に「天文23年(1554)岩崎城主(現日新町)丹羽勘助氏次の城下に於いて加賀の住人某が此の技を村民に教え、技に熟達した者を募り、軍装して猿投神社に奉納す」と記されている。流派は起倒、見当、鎌田、夢想の4流があり、その後門人によって34の流派を生じ、3ケ国に広まって行った。表、裏の両型があり、表型は棒、木刀を用い、裏型は真剱、槍、長刀、鎌、鎖鎌等の刃物を用う。かく盛大に行われた猿投祭も明治末頃より次第に各合宿よりの献馬も少なくなったが、昭和32年に棒ノ手が県の無形文化財(現在は無形民俗文化財)に指定され、各地に棒ノ手保存会が結成され、漸時盛大になってきている。 5、宝物 (1)太刀 銘行安(平安時代末期)、黒漆太刀 無銘(鎌倉時代) (2)樫鳥糸威鎧 付鎧櫃(平安時代) (3)古文孝経 建久6年(1195)の写本 (4)漢籍1帖19巻 白氏文集等の漢籍 (5)神号額 嘉元2年(1304) (6)馬面 慶長6年(1601)その他古文書・典籍等有する。 6、神宮寺 神宮寺の開創は社伝によれば、「天武天皇白鳳年間に勅願によって白鳳寺を建立、猿投山白鳳寺と言う」とあり、現在境内に白鳳寺塔心礎と言い伝えられているものが残存している。本社に阿弥陀如来、東宮に薬師如来、西宮に観世音菩薩を本地仏としていた。神宮寺には多くの僧坊(最盛期16坊)があったが、明治元年神仏分離令により一切の寺刹は破却され、現在は跡地のみ存して居る。神社が多年隆盛を保ち得たことについて社僧の功績を忘れることは出来ない。 7、建造物 本殿、祝詞殿、中門、祈祷所、回廊、神饌所、四方殿、拝殿、太鼓殿、神輿殿、宝物庫、手水舎、総門、鳥居等が立ちなんでいる。これらは嘉永6年(1853)の大火によって殆ど鳥有に帰し、以後50有余年の年月を費やして再建されたものと、伊勢湾台風後に新築されたものとである。 8、左鎌の由来 古来より左鎌を奉納して祈願する特殊な信仰がある。其の由来については記録がないので判然としないが、古老の言い伝えによれば双生児の場合には一方が左遣いの名手であるという。祭神大碓命は小碓命とは双生児であるので左遣いであらせられ、当時左鎌を用いて此の地方を開拓せられた御神徳をしたって諸願の成就を祈るときに左鎌を奉納する。現在は職場安全・交通安全を祈る会社関係の奉納がさかんである。 9、猿投山とサナゲの語義 社蔵縁起書に「景行天皇53年天皇が伊勢国へ行幸、常に猿を愛し王座に侍せしむ。猿の不祥あり。天皇憎みて伊勢の海に投げ給ふ。其の猿、鷲取山に入る。日本武尊東征の時、壮士三河国より来たりて従う。平定の後、尊に曰く、先に慈恩を蒙れる猿なり。勅恩に報ずる為、扈従し奉ると言い終って鷲取山に入る。猿投山の称、是より起こる」とある。標高629米。山中に天然記念物「菊石」がある。又、団九郎岩屋、御船石、蛙岩、屏風岩、御鞍石等の伝説豊かな巨岩もある。サナゲの語義似ついて、文徳実録・延喜式神名帳には共に「狭投」と記し、三河国国内神明帳・神号額には「猿投」とある。従来の諸説を挙げてみると(1)前記縁起書にある猿を海に投げたより起こった。(2)山容が鐸ににているから。(3)鐸を木の枝につけて祭祀を行った。(4)大碓命薨去を悲しみ真歎山が猿投山となった、等の諸説があるが断定はし難い。 −『平成祭データ』− |