[HOME] >

[神社記憶] >

[北海道東北地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[北海道東北地方] >

|

|

|

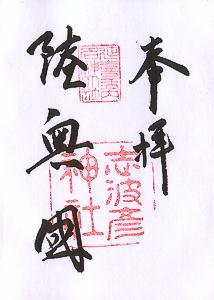

志波彦神社

しはひこじんじゃ

宮城県塩竈市一森山1−1

|

|||

|

式内社 陸奥國宮城郡 志波彦神社 名神大 |

宮城県塩竈市にある。

JR東北本線塩釜駅の北1.5Km、仙石線本塩釜駅の西1Km。

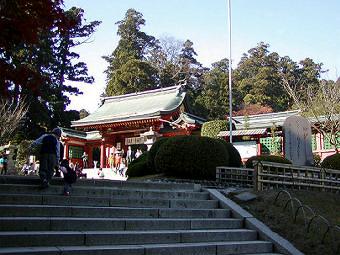

鹽竈神社と同一の境内に鎮座している。

鹽竈神社の東参道に朱塗りの鳥居があり、

周囲の紅葉は非常に美しい。

鹽竃神社と志波彦神社の中間地点にある境内図 |

|

創立年代は不詳。

通称、冠川明神、志波道上宮。

社名の読み方は、「しはひこ」「しわひこ」「しばひこ」など、

資料によって異なるが、鹽竈神社でいただいた由緒には「しはひこ」とあった。

明治までは、七北田川(冠川)の畔、

仙台市宮城野区岩切に鎮座していたが、

明治7年、鹽竈神社別宮に遷祀、昭和13年、現在地に遷宮された。

祭神は、志波彦神とされているが、志波(しは)と鹽(しほ)の読みから

鹽土老翁神とする説がある。

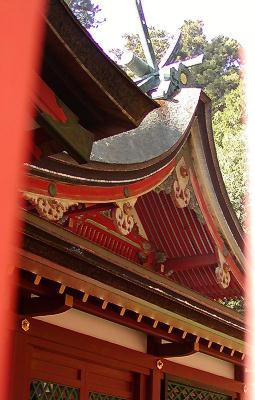

神紋は通常、鹽竈桜とされているが、

朱塗りの鳥居には、尾長の三つ巴が付いていた。

鹽竈桜は、八重桜の中心に三枚の細い葉があるもの。

堀川天皇は、このような桜を歌に詠んだ。

あけ暮れてさぞな愛で見む塩釜の

桜が下の海士のかくれ家

大鳥居  | 大鳥居  |

参道から神門 |

|

神門  | 拝殿  |

拝殿  | 拝殿内部  |

本殿 |

|

|

志波彦神社

志波彦神社は鹽竃の神に協力された神と伝えられ、

国土開発・産業振興・農耕守護の神として信仰され

ている。当神社はもと、仙台市岩切冠川(七北田川)

の畔に鎮座され、陸奥国延喜式内社百座のうち名神

大社として、朝廷の厚い信仰があった。明治四年

五月国幣中社に列格されたが、境内も狭く満足な祭

典を行うことが不可能な為に、明治天皇の御思召に

より、明治七年十二月二十四日に鹽竃神社の別宮に

遷し祀られた。さらに、昭和七年国費を以って御造

営することになり、昭和九年現社地に工事を起し、

明治・大正・昭和三代にわたる神社建築の粋を集め

竣工し、昭和十三年九月に遷座した。本殿・拝殿何

れも朱漆塗り、彫刻部分は極彩色漆塗りで、昭和

三十八年塩竈市の文化財に指定された。

−参道案内より− |

【 志波彦神社(印刷用ページ) 】