[HOME] >

[神社記憶] >

[北陸地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[北陸地方] >

|

|

|

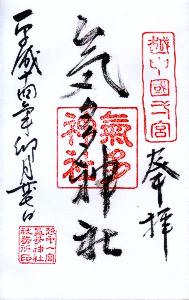

氣多神社

けたじんじゃ

富山県高岡市伏木一ノ宮字大平2063

|

|||

|

式内社 越中國射水郡 氣多神社 名神大 |

富山県高岡市にある。

伏木駅の北西2Kmほどの一ノ宮に鎮座。

緩やかな坂道を登ると、境内入口の階段。

階段上の境内には、「かたかごの丘」という苔と木々に覆われた場所があり、

越中国総社跡の伝承地となっている。

二上山の東麓の高台に位置し、南南東1Kmに国衙跡とされる古古府がある。

また東南500mには国分寺跡とされる薬師堂があり、

越中国の中心部に位置している。

よって、当社は越中国一宮と称し、地名も一ノ宮。

越中には、一宮と自称する神社が四社あるが、その一つ。

国府の移動や、勢力の変化によって、一宮も変遷したのだという。

他の一宮は、高瀬、射水、雄山の三社。

社伝によれば、養老元年(717)、能登・気多大社からの勧請。

能登は、養老2年(718)に越前から分立し、天平13年(741)越中に合併。

その時点で、能登の気多大社が、越中全体の一宮であった。

その17年後の、天平宝字元年(757)に、再度分立しているため、

その頃に、国府に近い当地に、分霊を祀ったものと考えられている。

延喜式には、「名神大社」とあるが、写本によっては

射水神社が名神大社となっており、混乱が見られる。

『白山記』には、二上(射水)と新気多が勢力争いをして、

新気多が勝ち、一宮となったとあるらしい。

大げさな玉垣などもなく、非常にオープンな境内で、

華やかさはないが、静かで落ち着いた神社だ。

神紋は、多分、境内の神馬像についていた剣梅鉢。

前田利常の祈願所であった。

社号標のある階段を上ると、鳥居があり、平坦な境内。

右手に「かたかごの丘」と書かれた一角があり、

木の鳥居の奥に、「越中国総社跡伝承地」とかかれた碑が建っている。

境内入口  | 参道の清泉  | 参道の鳥居  |

境内の「かたかごの丘」にある総社跡伝承地 |

|

境内  | 神馬像  |

参道を歩き、さらに階段を上ると、正面に拝殿。

左手には、新しい境内社・大伴神社がある。

本殿は、永禄年間に再建されたもので、国の重要文化財。

簡素な境内に、簡素な社殿だが、なかなか風格のある本殿だ。

境内社・大伴神社  | 階段上に社殿  | 拝殿扁額  |

社殿 |

|

本殿  | 拝殿  |

|

気多神社 単立 高岡市伏木一ノ宮二〇六三 氷見線伏木駅二粁 祭神 大己貴命・奴奈加波比売命 建物 本殿三間社流造(室町期建・重文) 拝殿 由緒 養老二年能登の気多大社から勧請、越 中一ノ宮と称した。神亀二年聖武天皇から神 領の寄進をうけ、延喜式では国幣の小社に列 した。越中国司大伴家持も厚く崇敬し、当時 は社殿も広壮であった。その後兵火で焼失し、 別当僧宥応が小祠を建て祭祀をつづけていた が、正保二年領主前田利常が社殿を再建、社 領を寄進しその祈願所とした。境内は樹林が 多く幽寂のたたずまいにあふれている。 −『全国神社名鑑』− |