[HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] >

|

|

|

沖宮

おきのぐう

沖縄県那覇市奥武山44

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

旧無格社

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

沖縄県那覇市、奥武山運動公園の中にある。

水泳プールの南に鎮座。

奥武山には3つの山があり、

東の山は、「黄金森(くがにむい)」と呼ばれる天燈山で、

当社が鎮座しており、別名天頭山・天地牛方(うまぬふは)。

ちなみに、中の山は「日護森(ひごぬむい)」、

西の山は「銀森(なんじゃむい)」と呼ぶ。

鳥居をくぐり階段を上がると、正面に拝殿。

拝殿後方に神明造の本殿。

本殿の左に境内社・八坂神社、右に住吉神社があり、

境内左側に弁財天社。

八坂神社の左を入ると、本殿の側面に出る。

そこから階段が上に続き、階段上に赤い鳥居。

鳥居の奥、プールを見下ろす位置に天燈山御嶽がある。

御嶽には、天受久女龍宮王や底臣幸乙女王の石碑。

御嶽の周囲の道にも、幾つかの拝所が点在している。

道の最奥部にある石碑の横に立派な木があるが、

これが天燈山の霊木だろうか。

琉球八社の一つ。

琉球八社とは、明治以前琉球国府から特別の扱いを受けた八つの官社で、

波上宮・沖宮・識名宮・普天満宮・末吉宮・八幡宮・天久宮・金武宮のこと。

創祀年代は不明。

往古、那覇港内に赫々と光り輝くものがあり、

国王は、奇瑞であると、漁人に命じて、

海中を探させたところ、尋常ならざる古木が出現。

熊野(此処・くまぬ)権現垂跡の霊木とし、

その地に、宮社を建てて祀ったのがはじめ。

明治41年、那覇港桟橋築港工事のため、安里八幡宮隣域に遷座。

しかし、大戦により焼失。

戦後、比嘉真忠に「沖宮を復興せよ」との神託があり、

沖宮霊木の根元を求め、天燈山と定めて

昭和50年、現在地へ遷座した。

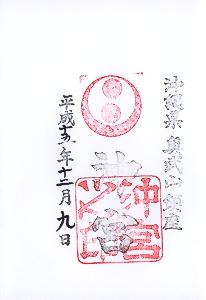

神紋は、御日・御月・御鏡の組み合わせらしい。

なかなかシンプルで斬新なデザイン

鳥居  | 拝殿  |

本殿  | 本殿と住吉社  | 弁財天宮  |

天燈山御嶽 |

|

天燈山御嶽  | 天燈山の拝所  |

天燈山霊木? |

|

|

沖宮御祭神

天受久女龍宮王御神(天照大御神)天龍大御神 天久臣乙女女王御神 伊弉册尊 速玉男命 熊野三神 事解男命 末社(境内地内)住吉神社、弁財天宮、八坂神社、権現堂、祖霊舎 琉球八社の一つ、沖宮の創立は詳らかでない が源為朝公時代と琉球史料書にある。 国家安泰、五穀豊穣、陸海交通安全の神 船玉神として歴代琉球王を始め諸民に 尊崇された。明治四十一年那覇港築港の 為、字安里に遷座。昭和十年国宝に指定 されるも第二次大戦で焼失、戦後、沖宮 創始の御祭神即ち霊木の根は奥武山天燈山 御嶽と神示を受け御神慮により昭和三十六年 に通堂町に仮遷座、昭和五十年八月現在地に御遷座 −境内案内− 沖宮

那覇市奥武山鎮座、祭神、伊弉冉尊、速玉男命、事解男命、例大際、旧三月二十三日由緒 沖宮の創建は詳らかではないが、「琉球国由来記(一七三六年)」の一節に「那覇津に光気あり、国王首里城より御覧ありて奇瑞、奇妙なりと漁夫に命じて得たるは、これ枯木なり。尋常ならざる霊木と知る。次の夜海面を見るに光輝なし、この枯木霊なりと地を卜して霊社を建り」と記されている。明治四十一年那覇港築港の為、真和志村字安里へ遷座、昭和十年国宝に指定された社殿も昭和十九年戦災により炎上した。戦後、比嘉真忠に御神託があり、昭和三十二年那覇市通堂町に小祠を祀り、同三十五年に仮宮わ建立し、沖宮復興へのさきがけとした。祖国復帰を記念して開催された若夏国体を期に昭和四十八年、御神託の地奥武山天燈山へ遷座、翌四十九年四月より、五十一年五月迄の三期にわけ、本殿拝殿並境内神社その他諸施設を復興整備した。 −『平成祭データ』− |

【 沖宮 (那覇市)(印刷用ページ) 】