[HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] >

|

|

|

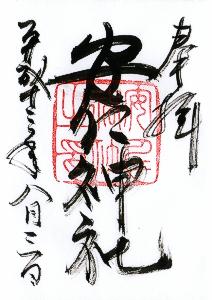

安仁神社

あにじんじゃ

岡山県岡山市東区西大寺一宮895

|

|||

|

式内社 備前國邑久郡 安仁神社 名神大 |

岡山市東区西大寺一宮、岡山市街地から28号線(岡山牛窓線)を東へ、

岡山ブルーラインを超え、宿毛交差点で右折し南下。

このあたりに神社への案内があるが、

南下して1kmほどで左折(東へ)し数百mで入口が見える。

なかなかややこしくて、遠い。

祭神は、上記のように諸説あって、これもややこしい。

明治3年の「神社明細帳」では、未詳。

明治8年の社務作成「安仁神社御傳記」で、五瀬命となり、

大正14年の社務所作成の「安仁神社誌」では、無難に安仁神となる。

が、戦後、昭和27年の「神社明細帳」では、五瀬命が復活。

銅鐸も出土し、後方の山には磐座もあることから、

神代からの祭祀と考えると、

秋篠安仁や安倍安人は、論外だろう。

「アニ」と「ワニ」の音から和邇や、

「アニ」と「アチ」の音と、

近くに「阿知」という地名があることから、阿知使主というのも興味深い。

長い歴史の中で、祭神を五瀬命と称したのは最近のようだが、

現在は、神武天皇の兄三人となっている。

神紋は、天皇を祀っていることから菊紋を使用。

さらに、拝殿の幕に、五三桐があったので、

社務所でお聞きしたら、「あれは間違い」で、

五七桐が正しいということ。

駐車場から参道を進むと、鳥居が二つあり、神門がある。

階段を登ると社殿があり、左手に社務所。

鳥居と参道  | 鳥居と参道  |

神門  | 拝殿  |

本殿 |

|

社殿の左右に、左補神社・右補神社がある。

これは、祭神・五瀬命を補佐した忠士の霊を祀るもので、

祭神は、幾多神(いくばくのかみ)。

右補神社  | 左補神社  |

後方には、荒神社(火彦霊神、奥津彦神、奥津姫神)・稲荷神社(倉稲魂神)や御神水がある。

さらに、幾つかの遥拝所があるので列記すると、

・伊勢神宮遥拝所

・滝神社遥拝所(境外末社)

・綱掛石神社遥拝所(境外末社)

・天神社遥拝所(境外末社)

・伊登美宮遥拝所(境外末社)

・伊津岐神社遥拝所(境外末社)

御神水  | 荒神社  | 稲荷神社  |

伊勢神宮遥拝所  | 綱掛石神社遥拝所、天神社遥拝所  |

滝神社遥拝所  | 伊登美宮遥拝所  | 伊津岐神社遥拝所  |

|

当社の創立年月日不詳、歴史については、「続日本後紀」の承和八

年(八四一)、二月八日の条に「安仁神預名神焉」とあるのが初見であり、「延喜

式神名帳」に備前国名神大社とある。古くは「兄神社」、また「久方宮」(都より

はるかな地ゆえか?)と称したとも伝えている。 この社地は、宮城山(別名・鶴山)といい元宮は標高八○米位の頂上にあっ た。その後、備前藩主池田家の祈願所として現在の地に鎮座する。 明治四年国幣中社に列せられ勅使の御参向、大正十五年皇太子殿下行啓、祈年 祭・新嘗祭・例大祭には幣帛供進使の参向などがあり、戦前(太平洋戦争まで) は、荘厳で隆盛な神域でした。 昔は、この鶴山の麓まで海であり、入り江の奥で良港だった。後方の山には 磐座や列石があり、古代の祭祀の跡と見られるところに、神武東遷の舟のとも つなを掛けたといわれる綱掛石神社などがある。 −リーフレットより− |