[HOME] >

[神社記憶] >

[甲信越地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[甲信越地方] >

|

|

|

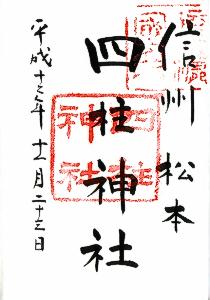

四柱神社

よはしらじんじゃ

長野県松本市大手3−3−20

|

|||

旧村社 |

地元では、「しんとうさん」と呼ばれている。「神道」の意味だ。

明治七年十一月の創建で、隣接して「神道事務分局」があったからだそうだ。

「四柱」という言葉、長野県であることから、

諏訪大社との関連を連想するが、特に関係はない。

四柱の神々を祀っている神社なのだ。

女鳥羽川に面する鳥居 |

|

松本城の南、女鳥羽川に面して鎮座。

参拝は夕方四時だが、すでに暗くなり始めていた。

急いで御朱印をいただき、参拝・撮影する。

神紋は、「道を示す」という意味で、「示文字」だそうだ。

女鳥羽川に面して鳥居が立ち、参道の先に拝殿がある。

本殿を撮影したが、すでに暗くなっていたので、シルエットのみ。

拝殿に灯ったあかりが、美しい。町中の神社は夜の参拝も良いもの。

境内 |

|

恵比須社  | 拝殿  |

境内社  | 本殿  | 拝殿  |

鳥居前、女鳥羽川沿いに店がならび、その中にカエル大明神がある。

歩道にはカエルの石像も立っている。商店街のマスコットらしい。

境内の招魂社  | カエル石像  | カエル大明神  |

|

当神社は松本市の中央に位置し、現在では周囲に近代的な

建物が多くなりましたが、御創建に当っては女鳥羽川の清流

に沿う旧松本城内、大手門附近の幽邃な景勝の地を卜したも

のでありました。 明治天皇御親政に当り、惟神の大道を中外に宣布し給う思 召しを以って、筑摩県庁の所在地である松本に、明治七年一一 月神道中教院(宮村町長松院跡・後神道事務分局)が設立さ れ、院内に天之御中主神・高皇産霊神,神皇産霊神・ 天照大神の四柱の大神が奉斎されてきましたが、明治十二年十月新 たに一社を興し、四柱神社として現在地に巌かに鎮斎され、 隣接して神道事務分局も設立されました。その経費は、中南 信全城(旧筑摩県)の神職・県庁・その他諸官衙・一般篤志 家の浄財によるものでした。 翌十三年六月、当地方に初めて行幸があり新築改装なった ばかりの神道事務分局を行在所に定められ、同月二十四日松 本に陸下をお迎えしたのでありました。 この由緒ある社殿及び事務分局の一切が明治二十一年一月 四日の松本大火に類焼、以来仮殿に奉斎されてきましたが、 大正十三年に至りようやく御鎮座当初と同じく中南信全域の 奉賛を得て現在の社殿が再建されました。 ちなみに、前述の縁由によって当地方では四柱神社と申し 上げるより「しんとう」(神道)の呼び名で、広く一般市民 に親しまれております。加えて、当神社例祭も〔神道祭〕と 呼ばれ、松本平を代表する盛大な秋祭として斎行されます。 −四柱神社リーフレットより− |

【 四柱神社(印刷用ページ) 】