[HOME] >

[神社記憶] >

[関東地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[関東地方] >

|

|

|

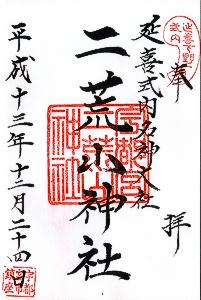

二荒山神社

ふたあらやまじんじゃ

栃木県宇都宮市馬場通り1−1−1

|

|||

栃木県宇都宮市にある。

宇都宮駅からまっすぐ西へ1、2Kmの馬場通り。

道路に面して南面した鳥居が立ち、階段を上ると広い境内。

車で参拝に来たのだが何処に停めてよいか分からず、

周囲の路地で車を停めて地図を見ていたら、

車の横の、お店の扉が開いて、おばさんが朝の掃除に出てきた。

駐車場の場所を聞くと、参拝だったら、ここ(店の前)に止めてて良いよ、

ということで、ありがたい言葉に甘え、店の前に横付け。

創建は、社伝では仁徳天皇41年(353)下毛野国造奈良別王が、

祖である豊城入彦命を荒尾崎に祀ったとある。

また、豊城入彦命自身が東国下向の際に、御諸山の大神を祀ったという説もある。

荒尾崎は、社頭の鳥居のある道路の南向い、現在下之宮のある場所だ。

遷座の謂れは、道路の近くで、通行の人々に無礼があり、

災いや落馬が続出したためだそうだ。

祭神は現在、豊城入彦命だが、いくつかの説が存在する。

『式内社調査報告』によると、

|

・豊城入彦命 ・豊城入彦命、彦狭嶋王(豊城入彦命の孫) ・豊城入彦命、大物主命 ・御諸別王(彦狭嶋王の子) ここまでが、国造下毛野君の祖神 ・事代主命 ・健御名方命、大己貴命、高志沼河姫命 ・大己貴命、事代主命、味鋤高彦根命 ・大己貴命、事代主命、健御名方命 ・大己貴命、健御名方命 ここまでが、出雲系 ・柿本人麻呂霊 ・日光三所神 ・太郎大明神 ・小野猿丸 |

宇都宮の市名の元となった神社。通称は、明神さま。

宇都宮の字義に関してもいくつかの説がある。

これも『式内社調査報告』によると、

|

・一の宮の訛 ・移しの宮、荒尾崎からの遷座 ・稜威の、著しい宮 ・現宮、二荒山神の現(ウツツ)の宮 ・現宮、現君(御諸別王)の氏神 ・臼ヶ峰(当社の鎮座する丘) ・征討宮、小野猿丸が敵を討ったところ ・宇豆高き御屋代説 |

「二荒山」の字義に関しては、日光の二荒山神社のページを参考。

ということで、祭神も社名も異説が多く、よくわからない。

つまり、これは元々の土地神・地主神を、

中央の勢力が取り込んだということではないかと思うのだが。

社殿では、朝の掃除の最中。

神紋は、本来三つ巴らしいが、菊と合せたものも使っている。

ちょっと変わった形なので、こちらを掲載してみた。

デパートなどが立ち並ぶ道路沿いに鳥居。

普段は交通量も人の流れも多い所なので、

早朝、町が動き出す前に参拝を開始。

階段を上り神門の中が境内になっている。

本殿の左側には、三穗津姫命を祀る女体宮が附属物のように鎮座している。

鳥居 |

|

参道階段  | 階段上の神門  |

境内 |

|

拝殿  | 神楽殿  |

本殿。横に女体宮があるのだ  | 本殿  |

主祭神、豊城入彦命は、第十代崇神天皇の第一皇子で あらせられ勅命を受けて東国御治定のため、毛野国 (栃木県・群馬県)に下られました。国土を拓き、産業を奨励 し民を慈しんだので命の徳に敬服し、族は鎮まり、その 子孫も東国にひろく繁栄され四世の孫奈良別王が第十六代 仁徳天皇の御代に下野国の国造となられて国を治めるに 当たり、命の偉業を偲び御神霊を荒尾崎(現在の下之宮) の地に祀り合せて国土開拓の神大物主命、事代主命を祀 られました。その後承和五年(八三八)に現在の臼ヶ峰に 遷座されました。以来平将門の乱を平げた藤原秀郷公を はじめ、源義家公・源頼朝公、下って徳川家康公などの 武将の尊崇を受けられました。古くは、延喜式内社、 名神大、当国一之宮明治になって国幣中社に列せられ、 「お明神さま」の名でひろく庶民に親しまれ篤く崇めら れてきております。宇都宮の町もお宮を中心に発展して きたので市の名も社号をそのまま頂いて頂いてきており市民憲 章にも「恵まれた自然と古い歴史に支えられ二荒の杜を 中心に栄えてきた」とうたわれています。 −社頭案内− |

参道の階段の途中、左右に境内社が並んでいる。

右側に、

松尾神社(大山咋神・中津嶋姫命)、荒神社(素戔嗚命)、水神社(罔象女神)。

左側に、

剣宮(素戔嗚命)、菅原神社(菅原道眞)、

十二社(國常立神・國狹槌神・豊斟渟神・泥土煮神・沙土煮神・大戸之道神・

大苫邊神・面足神・惶根神・伊弉諾神・伊弉冉神・天照皇大神・天忍穗耳神・

彦火瓊瓊杵神・彦火火出見神・草葺不合神)。

階段左の境内社  | 階段右の境内社  |

神門の中、境内にも幾つかの祠がある。

須賀神社(素戔嗚命)と市神社(大市姫命)。

十社宮(県内の式内社)、初辰稲荷神社(倉稻魂命)。

十社  | 明神の井  |

初辰稲荷神社  | 市神社・須賀神社  |

社頭の鳥居の前の道路を南に渡ると、デパートの横に下之宮が鎮座している。

本社の古社地(荒尾崎)だ。祭神は本社と同じ。

下宮 | |

|  |

|

下野国一之宮 二荒山神社攝社下之宮

当神社は二荒山神社の発祥

の地(荒尾崎)に創建された神社

で「二荒山神社攝社下之宮」と

称し御祭神は本社(臼ヶ峰)に

鎮斎される二荒山神社と同神

「豊城入彦命」をおまつりしてお

ります。ご由緒は大変古く第十六代 仁徳天皇の御代下毛野の国造 であつた奈良別王が東国治定 の功績高い豊城入彦命を御祭 神として国社をこの地に建立 後世八三八年に峰続きの臼ヶ峰 に本社を造営し発祥の聖地を 下之宮として永く奉斎してきました。 下之宮は長い歴史の中で丘陵 は道路で分断され、招魂社は 護国神社として移設しおより の鐘は寺領に納め更に小高い 丘は削減しビル陰にて奉祀さ れてまいりました。 相生町再開発事業と共に 由緒深き聖地に下之宮のご復 興をみたものである。 −社頭案内− |