[HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] >

|

|

|

物部神社

もののべじんじゃ

島根県大田市川合町川合1545

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

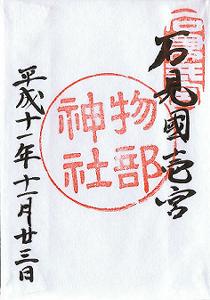

式内社 石見國安濃郡 物部神社

御祭神

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

375線から東へ少し入る。八百山の麓。

最初の参拝は、11月23日。鎮魂祭(みたましずめのまつり)の時期。

境内にはテントなどが設置されていた。

その後、9月の休日に再訪。

追加撮影などをしてきたので、写真を一部差し替えた。

神紋は「日負鶴」。祭神が鶴に乗って降臨したという。

当社の創建は継体天皇八年。

祭神・宇摩志麻遅命は勅命により、天香具山命とともに物部氏の一族を率いて、

美濃、越国を平定し、石見国に入って死去したと伝えられ、

社殿背後の八百山の古墳は神墓であるという。

また、播磨・丹波国を経て石見国へ入ったともいう。

当地には大規模な物部氏配下の部民である「物部」の集団があり、

古くから集落をなして、中央豪族たる物部氏の部民に編成され

貢租や労力を徴収されていたという。

伝承では、祭神・宇摩志麻遅命が白鶴に乗って、川合の地に天降った。

その場所を鶴降山という。

鶴降山から国見したところ、八百山が大和の天香具山に似ているので

八百山の麓にお住いになることにした。

鶴降山から白鶴に乗って降りられた場所は、

当社の東600メートルの地・折居田といい、祭神が腰かけた岩があった。

境内に一瓶社という末社がある。

祭神が、この地方を平定した時に三つの瓶を三所に据えた。

一番目がこの一瓶社。二番目は浮布池の爾幣姫神社。

三番目は、三瓶山麓の三瓶大明神。

当社から東へ進むと、国立公園三瓶山がある。

古名佐比売山。出雲風土記にも登場する。

鳥居  | 社殿  |

九月の境内 |

|

十一月の境内 |

|

本殿左から  | 本殿  | 本殿右から  |

当社の手水石は富金石という砂金を含んだ石。

五つの勾玉の形に彫られている。

境内には、折居田にあった祭神の腰掛岩がある。

道路拡張によって、昭和五十六年境内に移動したもの。

八百山へ登る道がある。上には祭神の御神墓がある。

境内右手には一瓶社、石祠、後神社と不明の祠が一つ。

境内左手には稲荷神社、天満宮、柿本神社、淡島神社と不明の祠。

不明の祠や石祠は、須賀見神社、乙見神社、八重山神社だと思うが調べていない。

西五社(荒経霊社・皇祖四代社)  | 東五社(神代七代社)  |

本殿後ろ八百山山中の御神墓 |

|

境内右手の一瓶社と石祠  | 後神社  |

砂金を含んでいるらしい富金石  | 祭神の腰掛岩  |

稲荷神社  | 天満宮  | 柿本神社  |

淡島神社  | 不明  | 後神社横の祠  |

|

物部神社(石見一宮) 旧国幣小社 大田市川合町川合八百山 山陰本線 石見大田駅より四粁 祭神 宇摩志麻遅命(可美真手命) 例祭 一〇月九日 神紋 日負鶴 本殿 春日造変態 四三拝 境内 一五、七五六坪 攝末杜 一七社 宝物 高麗狗、曲玉、時雨鉢、刀剣(文化財)、琴 琵琶鎧等教百点 氏子 五百戸 崇敬者 五万人 由緒沿革 継体天皇八年勅命により神殿創建、祭神宇摩志麻遅命は物部氏の始祖なり。神武天皇大倭国に御遷都の時大功を表し給いて橿原の朝延を守護し給う。天皇其功を賞で韴霊神剣(石上神宮奉斎)を腸う。祭神も又天祖より拝承せる一〇種の神宝を奉り給う。斯くて辛酉年正月朔日天皇畝傍橿原宮にて天位に即かせ給う時、祭神は十種神宝を安置し神楯を竪て斎い奉る。此年二月朔日十種神宝を斎きて天皇皇后の御為に御魂を鎮め奉り寿祚を請い祈ぎ奉り給う(今宮中に於て一一月二二日夜行はせらるる鎮魂察茲に始まる)。後、物部の軍兵を率い尾張、美濃、越国等の諸豪族を平定し更に播磨、丹波を経て石見に入り八百山の麓に宮居を築き此地に薨去す、御神墓は社の背の八百山にあり。往古当社は天文年間は一萬三千石の社領なりしが天正年間に至り河合郷二千石に滅じ更に徳川年間に至り三百石の朱印地となる、明治四年国幣小社に列す。(神社本庁別表神社) −『神社名鑑』− 物部大明神 安濃郡(大田市川合町川合)にある。 祭神一座 宇摩志間知(可美真手)命(以上『国花記』による) ○饒速日尊〔天照大神の曾孫である〕は御炊屋媛(登美夜毘売)〔長髄彦(登美彦)の妹である〕を娶り遂に子を生み熟美真味命という。地神三代を経て神武天皇に仕えた。時に叔父の長髄彦は神武を廃して熟美真味を立てようとしたが、叔父の謀逆に従わず官軍に合力した。天皇はその忠を喜び(布都御霊の)神剣を授けた。命はまた先に饒速日尊から授かった天璽の瑞宝十種の神物を奉献した。常に殿内に近く宿したので足尼〔足尼は官職の名。天皇を輔けて政を修める、今の大臣の如きものである〕といった。また、内の物部を率いて矛楯を立て内裏を警固した〔今武将を物部と称するのはここに始まる〕。また、東夷を征して大功があった。それで熱美真味命と天(日方)奇日方命の二人を申食国政大夫〔今の大連大臣である〕とした。天皇が崩じてのち三年で大和金峯山に入ったというo(『日本書紀』にあり)〔当国に祭る年記は詳らかでない。〕貞観十七年(八七五)十月、神階正五位上 ○天奇日方命〔素盞鳴尊の曾孫、大己貴命の孫〕は事代主命の長子である。性質は叡明仁恕で 神武天皇に事え、申食国政大夫となって天皇を助けた。悪神を治め夷賊を平らげた功功績は大 へん大きい。熟美味命と二人は今の左右大臣のようである。 −『和漢三才図会』− |