[HOME] >

[神社知識] > [HOME] >

[神社知識] >

| |

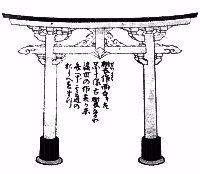

| 【鳥居】 『鳥居考』津村勇による鳥居の様相 | |

|

|

当ページの分類は、昭和十八年発行の津村勇著『鳥居考』をもとに作成したが、六十年以上経過しているので、

現在存在しないものも多数ある。

また、津村勇の個人的研究による分類であり、一般的な分類と異なる点もある。

また、津村勇の個人的研究による分類であり、一般的な分類と異なる点もある。

| 【黒木鳥居】 ・円柱二本の上部に円柱型の笠木を載せ、丸太の貫は柱内に止まる。 ・柱、笠木、貫が、皮付き丸太をそのまま使用したもの。 ・京都・野宮神社が有名。 | 京都府野宮神社

|

| 【白丸太鳥居(別名 皮剥鳥居・御陵鳥居・旧橿原鳥居)】 ・円柱二本の上部に円柱型の笠木を載せ、丸太の貫は柱内に止まる。 ・柱・笠木・貫は、皮を剥いだだけの白木を用いるのが特徴で、別名皮剥鳥居。 ・笠木は向って右が本口(根本)、左が末口を用いるので右側が太い。 ・歴代御陵の鳥居に用いるため、御陵鳥居とも言う。 ・以前は橿原神宮の鳥居であり橿原鳥居と言われたが、昭和十三年に明神鳥居へ変更されたため、以後橿原鳥居とは呼ばない。 | 八溝嶺神社

|

| 【靖国鳥居(別名 招魂鳥居・二柱鳥居・角貫丸太鳥居)】 ・上記 白丸太鳥居の貫が断面長方形の角材になっているもの。 ・靖国神社をはじめ、全国の護国神社(招魂社)の鳥居形式で招魂鳥居とも言う。 | 東京都靖国神社

|

| 【伊勢鳥居】 ・上記 靖国鳥居の笠木に鎬がある五角形。 ・五角形は屋根への発展を示すものと考えられる。 ・両端は襷墨(下方に向かって斜め)に載っている。 ・貫は貫通せず、楔で固定ている。 ・伊勢の神宮に代表される鳥居で、伊勢鳥居と呼ぶ。 | 豊受大神宮末社伊我理神社

|

| 【内宮源鳥居】 ・上記 伊勢鳥居の変形で、柱が八角形。 | 京都吉田神社大元宮内宮源

|

| 【外宮宗鳥居】 ・上記 伊勢鳥居の変形で、笠木の下に島木を付加。 | 京都吉田神社大元宮外宮宗

|

| 【鹿島鳥居】 ・上記 靖国鳥居と違い貫は柱の外に張り出しているのが特徴。 | 茨城県鹿島神宮要石

|

| 【宗忠鳥居】 ・上記 鹿島鳥居に額束を付けたもの。 ・黒住教の教祖黒住宗忠を祀る宗忠神社(京都)の鳥居。 | 秋田塩湯彦鶴ケ池神社

|

ここからは島木のある鳥居 | |

| 【春日鳥居(別名 皇子鳥居)】 ・上記 伊勢鳥居の笠木の下に角材(島木)を加えたもの。 ・笠木も島木も水平で反りは無い。 ・貫を柱の外に張り出したもの。 ・額束を付けたもの。 ・現在の春日大社の鳥居とは異なる。 | 山梨表門神社

|

| 【八幡鳥居】 ・上記 春日鳥居笠木の鼻(両端)を斜めに切り落としたもの。 | 國懸神宮

|

| 【宇佐鳥居】 ・上記 八幡鳥居の笠木/島木の両端に反りを持つ鳥居で、 ・額束は無く、貫は柱外に張り出して、柱に台輪・根巻がある。 | 宇佐神宮

|

| 【明神鳥居】 ・上記 八幡鳥居の笠木/島木の両端に反りを持つ鳥居。 | 鶴岡八幡宮

|

ここからは明神鳥居から派生した鳥居 | |

| 【中山鳥居(別名 伴氏鳥居)】 ・上記 明神鳥居の特徴に加え、貫が柱内に納まっているのが特徴。 | 岡山中山神社

|

| 【根巻鳥居(別名 藁座鳥居)】 ・明神鳥居の亜種で、柱の下部に板や竹、銅板等により保護されたもの。 ・藁を巻いたものもあったため、藁座鳥居ともいう。 | 三峯神社奥宮

|

| 【台輪鳥居(別名 稲荷鳥居)】 ・明神鳥居に構造的補強で、柱の上部、島木と接する箇所に台輪があるもの。 | 伏見稲荷大社

|

| 【奴禰(ぬめ)鳥居(別名 稲荷奴禰鳥居)】 ・上記 稲荷鳥居の島木と貫の間、額束の部分に合掌を付けたもの。 | 伏見稲荷山・荷田社

|

| 【合掌鳥居(別名 山王鳥居・総合鳥居・日吉鳥居)】 ・根巻鳥居の笠木の上に合掌を付けたもの。 ・日吉大社に始まるので山王鳥居、日吉鳥居とも言う。 | 東京日枝神社

|

| 【両部鳥居(別名 宮島鳥居・四脚鳥居・稚児柱鳥居・袖鳥居・児持鳥居・枠鳥居・権現鳥居・権指鳥居・枠指鳥居)】 ・稲荷鳥居の両柱の前後に控柱(稚児柱)を設けたもの。 | 厳島神社

|

| 【三輪鳥居(別名 脇鳥居・三光鳥居)】 ・明神鳥居の左右に小型の鳥居を付けたもの。 | 香川加麻良神社

|

| 【三柱鳥居(別名 三脚鳥居)】 ・三本の柱が、正三角形の頂点の位置に立ち、上部は三角形に連結されているもの。 ・柱は八角形。 | 京都府木嶋坐天照御魂神社

|

| 【唐破風鳥居(別名 三上鳥居・御上鳥居)】 ・上記 春日鳥居の笠木、島木の中央部が唐破風形に湾曲している鳥居。 ・昔の御上神社の鳥居がこの形式だったため、三上鳥居、御上鳥居ともいった。 | 京都御所外苑厳島神社

|

| 【貫鼻曲線の鳥居】 ・明神鳥居の貫の鼻(両端)を上方に反らした鳥居。 ・かって朝鮮半島にあった江原神社の鳥居がこの形式だった。 | 朝鮮江原道春川・江原神社

|

| 【角柱鳥居(別名 住吉鳥居)】 ・明神鳥居の亜種で、柱が角柱のもの。 ・住吉大社が有名で住吉鳥居ともいう。 | 住吉大社

|

| 【鳥衾鳥居】 ・備後の沼名前神社の二之鳥居で、笠木の鼻(両端)の上から一種の鳥衾形が付き出している。 ・鳥衾(とりぶすま)とは鬼瓦などに鳥がとまって糞をしないようにしたもの。 | 沼名前神社

|

| 【筥崎鳥居(別名 なまこ鳥居)】 ・筥崎宮に代表される鳥居で、明神鳥居の一種だが、島木が笠木と一体で、笠木の両端が跳ね上がった形。 ・さらに柱を三本繋ぎ合せることが特徴。 | 筥崎宮

|

| 【嵌込鳥居】 ・笠木と貫の間に別の枠などを付けた鳥居。 | 葛飾北斎『北斎漫画』記載

|

| 【絵紋鳥居】 ・色彩や装飾、彫刻等に仏教的影響を受けた鳥居。 ・各所に神紋などの装飾を施すものが多い。 | 葛飾北斎『北斎漫画』記載

|

| 【彫刻鳥居】 ・建立年月日、献納者、製作者等を刻印(陰刻)する鳥居。 ・あるいは、龍などを浮彫り(陽刻)する鳥居。 | 徳島県敷島神社

|

| 【烏鳥居】 ・「鳥居の木割帖」と称する古本に記載の鳥居。 ・笠木を勝男木とし、千木を取り付けた形式。島木はなく貫は細い。 | 探索中

|

| 【扉鳥居(別名 鳥居門)】 ・鳥居に扉を付けたもの。 | 鎌倉宮

|

| 【建功鳥居】 ・台北の建功神社に建てられていた鳥居。 ・全体に西洋風形式で、コンクリートによる三輪鳥居。笠木上に瓦葺の屋根とシャチホコ。柱にはすべて稚児柱。 ・現存しないので古い絵葉書等でしか見ることはできない。 ・神奈川大学が公開している海外神社(跡地)に関するデータベースを参照。 | 台北・建功神社

|

【 鳥居:『鳥居考』津村勇による鳥居の様相 】