[HOME] >

[神社記憶] >

[関東地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[関東地方] >

|

|

|

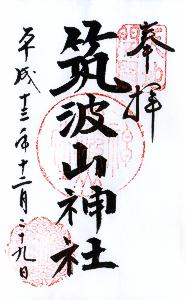

筑波山神社

つくばやまじんじゃ

茨城県つくば市大字筑波1

|

|||

|

式内社 常陸國筑波郡 筑波山神社二座 名神大 |

茨城県つくば市。筑波山の南麓に鎮座。

筑波山は、西峰と東峰の2つの峰をもつ山。

西峰が男体山、東峰が女体山と呼ばれ、

それぞれの山頂に、当社の2つの本殿がある。

男体山頂には、当社境内の側にあるケーブルカーで、

女体山頂へは、筑波スカイラインのあるロープウェイで上ることができる。

また、2つの頂の間には歩道があるし、

元気があれば麓から歩いて登るのが良いだろう。

筑波山信仰により、神代に発生した神社。

ツクバの名の由来について、常陸国風土記には、

「むかし、筑波の縣は、紀の国と言っていたが、

崇神天皇の御代、筑箪命(つくはのみこと)が国造として派遣され、

自分の名をつけて、後の世まで残したいと、国名を変えた」。

また、神祖が、諸神のもとをたずね歩いていた時、

富士山で宿を乞うと、「新嘗祭の最中で、物忌中」と断られた。

そこで、神祖は怒って呪詛したため、一年中雪や霜で被われた地となった。

筑波山で宿を乞うと、「新嘗祭ですが、請けないわけにはまいりません」と

飲食を用意してもてなした。

そこで、神祖は喜んで、言祝ぎをしたので、

いつまでも実りの多い土地となった、ともある。

祭神については、明治十二年の神社明細帳では不詳。

明治四十二年に改定され、筑波男神・筑波女神。

大正十四年に、再度の改定で、それぞれ諾冉二神として、現在にいたる。

江戸時代には、江戸城鎮護の霊山として

将軍家の崇敬が篤かった。

筑波山 |

|

車で当社へ向かうと、まず、赤い大鳥居が目に入る。

近くの駐車場に車を停め、歩いて境内へ。

鳥居をくぐり、御神橋の横を通る。

御神橋は、4月と11月の御座替祭の時に開放され渡ることができる。

階段を上ると随神門がある。

昔は、神体山である筑波山をここから遥拝したらしい。

さらに階段を上ると社殿。

大きな鈴が掲げられていた。

拝殿の後方には扉があり、筑波山の2つの峰に本殿がある形。

境内には多くの境内社があるらしいのだが、

目に付いたのは春日・日枝神社と、稲荷社。

二社ならんだ春日・日枝社は、江戸時代、

御座替祭の時に、里宮を兼ねていたらしい。

参道道路の大鳥居と筑波山  | 境内入口  |

御神橋  | 参道階段上に随神門  |

社殿から随神門  | 境内社拝殿  |

春日社  | 日枝社  |

参道の階段と社殿 |

|

拝殿  | 後方には扉  |

大杉  | 拝殿に大きな鈴  | 御神水  |

出世稲荷・朝日稲荷 |

|

|

筑波山神社御造営由来記

筑波山は、伊弉諾尊・伊弉冉尊二神御降臨の

霊山で、西峰に男大神、東峰に女大神を祀り、

筑波山神社と崇め奉る。世々筑波国造が奉祀し

、嵯峨天皇の弘仁十四年正月官社となり、延喜

式内名神大社に列す。慶長の初め徳川家康は、当山を以て江戸城鎮 護将軍家第一等の御祈願所と定め、寛永十年十 一月三代将軍家光は山内の諸社堂伽藍を悉く寄 進造営し輪奐その美を尽す。御神領千五百石。 元治元年の筑波山義挙を経て、明治元年三月、 神仏分離の令により当山は神体山信仰の古制に 復し、明治八年拝殿を造営す。 その後、昭和三年四月文部省古社寺保存課安 間立雄技手の設計管理にて唐破風千鳥破風付銅 板葺入母屋造りに改修し、昭和三十年五月男体 山御本殿を改築す。 昭和五十一年五月二十四日・二十五日の両日 全山を挙げて御聖代を謳歌し奉る。越えて昭和 五十四年五月御本殿御造営奉賛会を結成して、 六十五年の風雪に堪えた女体山御本殿を改築し 、更に記念事業として九十五年前建築に社務所 に代え、「人民集賀」と御神徳を称えた常陸風土 記縁りの参集殿を建立して千手堂に三重塔を配 した江戸時代の結構の再現、及び百年前に亜鉛 板で仮葺きした随神門屋根の改修をはかり、氏 子崇敬者からの浄財寄進により左の事業を行い 、明治以来の宿願を達成す。(以下略) −境内案内より− |

|