[HOME] >

[神社記憶] >

[関東地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[関東地方] >

|

|

|

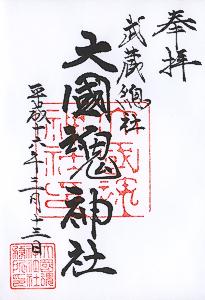

大國魂神社

おおくにたまじんじゃ

東京都府中市宮町3−1

|

|||

式内社 武蔵國多磨郡 大麻止乃豆乃天神社 |

東京都府中市にある。

南武線府中本町駅の東に鎮座。

僕は、新宿から京王線を利用したので、

京王線府中駅から南へ200m。

競馬場に近く、中央自動車道は、当社の南500mにある。

松任谷由美が歌った”中央フリーウェイ”の

「右に見える競馬場、左はビール工場」の一節のその場所。

参道入口は北にあり、鳥居の左右に大きな木が二本。

参拝は三月だが、参道の光景はまだ冬だった。

参道を南下し、随身門、中雀門と二つのくぐると、

正面に大きな拝殿。

拝殿の後方に垣に囲まれて、九間社流造の赤い社殿がある。

創祀年代は、人皇第12代景行天皇41年(111)年5月5日。

大神の託宣によって創立。

出雲臣天穂日命の後裔が武蔵国造に任ぜられて以後、

代々の国造が奉仕し祭務を司ったといわれている。

その後、孝徳天皇の御代に至り、大化の改新(645)の時、

当地に武蔵国府が置かれ、当社を国衙の斎場とし、

国内の諸神を配祀して武蔵総社と呼ばれた神社。

中殿に、大國魂大神・御霊大神・国内諸神を祀り、

東殿に、小野大神・小河大神・氷川大神、

西殿に、秩父大神・金佐奈大神・杉山大神と、

武蔵の一宮から六宮までの六社を東西に祀っており、

六所宮・六社神社とも呼ばれている。

明治に制定された准勅祭社の一社。

また、式内・大麻止乃豆乃天神社とする説もあるようだ。

参道入口の木  | 鳥居と参道  | 参道入口の木  |

鼓楼  | 随身門  | 手水舎  |

鶴石  | 亀石  |

境内 |

|

中雀門  | 中雀門から拝殿  |

拝殿 |

|

本殿  | 本殿  |

社殿 |

|

参道入口近く、参道の右手に稲荷社(保食神)。

参道中央部左手に、宮乃咩社(天鈿女命)。

宮乃咩社は、本社の摂社で、創建も本社と同時期。

境内本殿の周囲にも幾つかの境内社が並ぶ。

境内右手から、住吉・大鷲社(表筒男命 中筒男命 底筒男命 大鷲大神)。

大阪の住吉大社・大鳥神社からの分霊を祀る。

その南には東照宮(徳川家康)。

境内左手には、水神社(水波能賣命)、松尾社(大山咋神)、巽社(市杵嶋姫命)。

松尾社は京都松尾大社からの勧請。

参道右の稲荷社  | 参道左の宮乃咩社  |

境内右手の東照宮  | 住吉社・大鷲社  |

境内左手の水神社  | 松尾社  | 巽社  |

|

武蔵総社 大國魂神社

当神社は、大國魂神を武蔵の国魂と仰いで、鎮祭し祠った神社である。第12代景行天皇41年(111年)5月5日大神の託宣によって創立せられ、 武蔵国造が代々奉祀して祭務を司った。其の後孝徳天皇の御代に至り、大化の 改新(645年)により武蔵の国府がこの地に置かれて、当社を国衙の斎場と して、国司が祭祀を奉祀して国内の祭政を司った。国司が国内諸社の奉幣巡拝 等の便により側に国内の諸神を配祀したので「武蔵総社」と称し、又両側に国 内著明の神社六社を奉祀したので「六社明神」「六所宮」とも称された。鎌倉 幕府以後徳川幕府に至るまで代々幕府の崇敬厚く、再三社殿を造営し、徳川幕 府より社領500石を寄進せられた。明治18年より昭和21年迄官幣小社に列 せられ、其の後宗教法人と成る。 −境内案内−

この本殿は四代将軍家綱の命によって寛文七年(一 六六七)三月完成したもので、その後数回修理を行なっ ているが、部分的に室町時代末期の様式をとどめ、 江戸時代初期の神社建築として保存の価値がある。 また特異な構造形式は遺例少く珍らしい。 構造は九間社流造、向拝五間、銅板葺、三間社流造 の社殿三棟を横に連絡した相殿造。 東京都文化財保護条例(昭和五十一年三月三十一日改正)により、 文化財の指定種別を都重宝から東京都指定有形文化財に変更しま したので、石造標識については、このように読み替えて下さい。 −境内案内− |