[HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] >

|

|

|

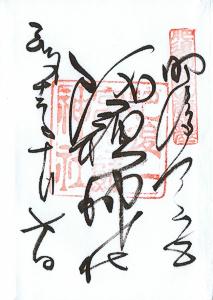

阿蘇神社

あそじんじゃ

熊本県阿蘇市一の宮町宮地

|

||||||||

|

式内社 肥後國阿蘇郡 健磐龍命神社 名神大

|

南の鳥居  | 北の鳥居  |

南門守社  | 北門守社  |

南の参道  | 北の参道  |

楼門  | 楼門  | 楼門  |

楼門 |

|

祭神健磐龍命は、まさしく阿蘇火山の神であるが、

この地方を開拓した阿蘇氏の祖神とされるようになったのだろう。

社伝では、健磐龍命は神武天皇の勅命を受け山城国宇治から下向し、

先に下向していた日子八井耳(國龍明神)一家と協力し、阿蘇開発を行った。

阿蘇中岳の東北麓、一宮にある。

東向きに楼門があり、境内には社殿が三棟。

一の神殿には、祭神親族の男神五柱、二の神殿には、女神五柱を祀り、

諸神殿には、国造明神(速瓶玉命)と金凝明神を祀っている。

古来、阿蘇三神といわれるのは、三社殿の筆頭祭神のこと。

ただし、国造明神の本社は、北宮と呼ばれる国造神社だ。

中岳には奥宮である山上神社がある。

拝殿の奥、垣内に、一の神殿・二の神殿が鎮座。

両社の中央奥に、諸神殿がある。

山王社・庚申社  | 拝殿  |

境内 |

|

一の神殿  | 諸神殿  | 二の神殿  |

一の神殿  | 諸神殿  | 二の神殿  |

願かけ石  | 願かけ石  |

|

阿蘇神社 旧官幣大社 阿蘇郡一の宮町宮地 豊肥線 宮地駅より北一粁 祭神 健磐竜命 阿蘇都比咩命 国竜命 比咩御子神 彦御子神 若比咩神 新彦神 新比咩神 若彦神 弥比咩神 速瓶玉命 金凝神 諸神(延喜式内の大小神紙三一三二座) 例祭 七月二八日 神紋 鷹の羽の打違い (裏紋) 舞鶴 本殿 千鳥破風造 三六坪 境内 一○、○○○坪 攝末社 四○○余社 宝物 古代作太刀(大蔵国貞作)、鮫形短刀(月山作) 劔(天国作)、劔(行平作)、後醍醐天皇と後村上天皇の綸旨、鎌倉文書数通 氏子 千二百戸 崇敬者 五千人 神事と芸能 田作祭(三月卯の祭中己の日より亥の日に至る一週間)、御田植神幸式(七月二八日)、田実神事(九月二五日)、阿蘇古代神楽(榊舞剣舞幣舞米舞) 由緒沿革 主祭神健磐竜命を一宮として二宮 以下一二神総て近親の神々を祀る。本社は延 喜式に健磐竜命神社とある。孝霊天皇の九年 速瓶玉命に勅して創立あらせられ景行天皇の 一八年惟人命に勅して特に崇敬を尽され、永 く祭祀を怠る事なからしめ給うた。以来歴朝 の御尊崇篤く、健磐竜命に封二千石を充て奉 り、貞観六年正月正二位に叙せられた。次で 延喜の制、名神大社に列し寛仁元年一代一度 の大奉幣に預る等、朝廷の尊崇極めて篤く、 肥後国一の宮とせられた。以後、将軍家を始め 武門、武将の崇敬を受け広大な社領を有して いたが、秀吉九州征伐の折、社領を没収せら れ、改めて天正一五年三百町歩の地を寄せ、 茲に往年の勢力を全く失墜するに至った。後 加藤清正、肥後藩主として入国、次で細川家藩 主たるに及ぴ、累代社領の寄進社殿の造修を 為し崇敬の誠を現わした。明治四年国幣中社 明治二三年官幣中社、大正三年官幣大社に列 せられた。阿蘇火山と共に神徳が高い。(神 社本庁別表神社) −『神社名鑑』− |

【 阿蘇神社 】