[HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] >

|

|

|

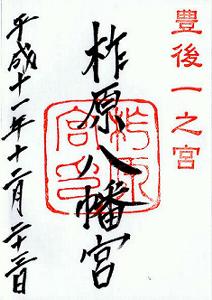

柞原八幡宮

ゆすはらはちまんぐう

大分県大分市大字八幡987

|

|||

大分県大分市にある。

西大分駅の西4〜5Kmほどの八幡に鎮座。

10号線沿いに鳥居があるが、そこからかなり奥へ入った場所。

二葉山とも八幡柞原山とも呼ばれる山の南麓にあり、境内入口は南向き。

階段を上ると鳥居が建っており、さらに上ると御神木の大クスと日暮門(南大門)。

日暮門の扁額には「由原八幡宮」と書かれている。

日暮門をくぐると参道が二手に分かれており、直進すると桜門(楼門)。

左手に曲がると社務所があり、社殿のある境内の西門へ続く。

参道脇には二葉山稲荷神社が祀られている。

社殿は、回廊のある桜門と垣に囲まれており、

桜門の奥に、拝殿、申殿と繋がり、

その奥に、瑞垣に囲まれて八幡造の本殿がある。

本殿の両脇には西宝殿・東宝殿があり、左手には八王子殿。

朱塗りの朱が薄くなっているせいか、すすけた印象だったが

その後、塗り替えられているかもしれない。

社伝によると、天長四年(827)、

延暦寺の僧・金亀が宇佐神宮にて神告を蒙り

柞原山に勧請したのが、当宮の起原。

国府所在地の八幡宮であり、豊後国一宮と称し、

皇室や武家の崇敬篤い大社であった。

ただし豊後国一宮に関しては、近世まで西寒多神社と論争があり

そのせいか『和漢三才図会』には、当社の説明として

「一名西寒多神」と書かれている。

当社の神紋について。

西門には桐紋、東門には釘抜紋が付けられていたが神紋ではない雰囲気。

正面の桜門の扉には菊紋が付けられており、

『神社名鑑』でも神紋は「二重菊」とある。

天皇を祀る神社では菊を用いることが多いのだ。

公式サイトでも菊紋を用いている。

ただし『官国幣社例祭之由来と神紋』には「左三巴」とある。

三巴紋は、八幡宮の一般的な紋だ。

境内入口  | 参道の鳥居  |

御神木の大クス |

|

日暮門(表)  | 二手に分かれた参道  |

日暮門(裏) |

|

桜門 |

|

左右に回廊  | 回廊  |

西門  | 東門  |

申殿  | 申殿  |

八幡造の本殿  | 拝殿  |

西宝殿  | 東宝殿  |

|

由緒略記 社号 柞原八幡宮(ユスハラハチマングウ) 大正五年(一九一六)、国幣小社に昇格。 創建 天長四年(八二七)、延暦寺の名僧・金亀和尚が宇佐神宮の参篭にて神告を蒙り柞原山に勧請したのを、当宮の創建の起原とする。 御祭神 東御前・仲哀天皇「帯中日子命(タラシナカツヒコノミコト)」 中御前・応神天皇「誉田別命(ホンダワケノミコト)」 西御前・神功皇后「息長帯比女命(オキナガタラシヒメノミコト) 応神天皇 仲哀天皇の皇子、神功皇后が御母。天皇は深く国内外の政治に大御心を用いられ、又、文学にも力をそそがれ、大船を造られ交通の道を開かれ、国内は勿論韓土との交通も頻繁となる。故に「厄除・開運の神、殖産興業の守護神」として崇められている。 神功皇后 御幼時より聡明且つ容姿壮麗であられた。仲哀天皇の二年に皇后となられた。内助の功多く、天皇の没後、男装して海を渡られ新羅を征服す。爾来、応神天皇を奉じ政をとり給う事七十年、御年百歳にて崩じられた。 仲哀天皇 熊襲の反乱を御親征の為、船を率いて海路筑紫に幸し、これを討たれたが、陣中にて崩じ給うた。 皇室の御崇敬 当宮は承和三年(八三六)、右大臣・清原夏野は勅を奉じて国司大江宇久に社殿を造営せしめ、爾来、国司の厚い崇敬を受け、一方、皇室も厚く尊崇せられた。又、嘉承三年(一一〇八)には、勅使の参向があり、敷地の四至を定め税を免ぜられた。仁平三年(一一五三)には、鳥羽法皇が六十歳の御賀に御祈願を修せられ、神領を定められた。元暦元年(一一八四)には、源範頼が平氏の追討を祈願したのをはじめ、源頼朝・領守(大友・竹中・日根野)・武家の崇敬も非常に厚く、近世には、社家二百余・坊舎三十を数えた。 社殿 御本殿は安政年間(一八五四〜一八六〇)に再建の壮麗な八幡造りであり、申殿・拝殿・楼門・廻廊が続く。本殿の東西には東宝殿・西宝殿が建ち、東宝殿の東には権殿が建つ。本殿の南には宝物殿が建ち、多くの宝物が収められている。又、参道の途中には南大門が建つ。これは別名「日暮し門」と呼ばれる華麗なもので軒の正面には雄竜・雌竜(裏面)が、そして随所に多彩な彫刻が施され、元和九年(一六二三)の再建・明治三年(一八七〇)、修営になる。 祭典 歳旦祭(一月一日)・元始祭(一月三日)・成人祭(一月十五日)・紀元祭(二月十一日)・祈年祭(二月十七日)・例大祭(三月十五日)・大祓(六月三十日)・夏越祭(七月三十一日)・武内大神渡御祭(九月一日〜七日)・仲秋祭(九月十四日〜二十日)・新嘗祭(十一月二十三日)・七五三祭(十一月中)・天長祭(十二月二十三日)・大祓(十二月三十一日)・除夜祭(十二月三十一日)・月次祭(毎月一日) 社宝 国指定重要文化財 太刀(国宗・源国・薙刀直し刀)・銅造仏像(白鳳時代)・甲冑(白檀塗浅葱糸威腹巻)・柞原八幡宮文書(絵図付) 県指定重要文化財 八幡宇佐宮御託宣集(裏図付)・木造不動明王立像(鎌倉時代)・木造女神坐像(平安中期)・木造祖師坐像(平安中期)・山水蒔絵縁起絵巻納箱・紙本着色由原八幡宮縁起絵巻(附極書二通)・紺紙金泥増壱阿含経(十一紙)・板堀不動明王立像・板堀多聞天立像・木造菩薩形坐像 特殊神事 武内大神渡御祭 九月一日〜七日の間、申殿西内に祀る武内大神(武内宿禰)が、その本社・賀来神社まで御神幸になられる。別名「賀来の市」と称され、九月一日と九月七日に神事が斎行される。 仲秋祭 九月十四日〜二十日の間。別名「浜の市」と称され、十四日に氏子の奏する渡り拍子の中を、神輿三基が御旅所の仮宮に渡御する。中日には、放生会の神事・花火大会があり、期間中、神前では神楽等が奉納され、盛大な「市」が立ち終日賑わう。起源は、大友能直が豊後国守護となった鎌倉時代初期に始まり、大友氏滅亡後一時中絶したが、寛永十三年(一六三六)、府内藩主・日根野吉明が再興し、現在に至っている。名物「しきし餅・一文人形」が有名。 天然記念物 大楠(樹齢三千年以上)は境内参道西側(南大門の西側)にそびえ、樹高三〇メートル・根回り三四メートル・地上二メートルの幹回り一九メートルもあり幹の下部は空洞になっており大人が十数人も入ることが出来る。我が国でも有数の巨木であり、大正十一年三月に国の指定を受ける。平成元年、環境庁巨木調にて全国第七位となる。 境内 約一万七千平方メートルあり、境内参道途中には、大友氏の時代にポルトガル人が寄せたと伝えられる「ホルトノ木(根回り六.五メートル)」が大枝を広げている。又、御殿廻廊よりの「新緑・紅葉等」は見事である。 −『平成祭データ』− 柞原八幡宮 大分市上八幡。旧国幣小社(現、別表神社)。二葉山とも八幡柞原山ともいう市街地西方の山の麓にある。「いすはら」とも「ゆすばる」とも呼び、由原とも書く。天長四年(八二七)延暦寺の僧金亀が創立し、国司の奏聞を経て官社に加えられた。宇佐神宮より勧請した古社で、国府所在地の八幡宮である。豊後国の一の宮と称し、嘉応三年(一一七一)の古文書に初めて見える。しかし一の宮の地位については西寒多神社と近世まで論争があった。中世以降は源頼朝の禁制、範頼の奉幣等があり、大友氏ら歴代領主の崇敬篤く、豊後第一の社として上下の崇拝を受けた。社記によれば宇佐神宮同様三三年ごとの造替の制があり、神宮寺は金亀の法脈を伝える金蔵院であった。大宮司・宮師・権宮師など祀職が配置され、四季の祭事に当った。祭神は仲哀天皇・応神天皇・神功皇后である。 本殿は朱漆を主調に彩色され、槍皮葺の八幡造。申殿・拝殿・楼門と続き、東南の宝殿には春宮・若宮など末社が祀られている。楼門の南に南大門が建ち、樟の巨木に囲まれている。樟は天然記念物に指定され、社伝では、八流の自幡がこの樟にかかっているのを見て、金亀が神験として祀ったという。南大門は明治初年(一八六八)の建築であるが、彫刻が多く日暮門の名がある。例祭三月一五日、初卯祭という。九月一日より一一日まで末社武内社の神輿が賀来神社に神幸する。この間賀来の市がたって賑わう。また九月一四日より二三日まで浜の市神幸祭、仲秋祭とも呼ぶ放生会の神事があり、神興は生石浜に向かう。渡り拍子−笛、太鼓の囃子−を従え、三基の神興に出役数百人が加わる。浜に大のぽり二本を立て、浜の市が立つ。ここで磯良舞を奏する。大分地方には祭市が立つのが普通で、これを日本三大市の一つという。色紙餅、一文人形など独特の売物がある。社宝に金銅仏一体、太刀三口の重要文化財の外、由原八幡宮縁起二巻(『続群書類従』所収)など古文書類が多い。 −『神社辞典』− |

【 柞原八幡宮 】