[HOME] >

[神社記憶] >

[北海道東北地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[北海道東北地方] >

|

|

|

早池峰神社

はやちねじんじゃ

岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛第19地割81

冬ちかみ あらしの風と はやちねの山のかなたや時雨そめけむ

|

||

|

|

遠野市附馬牛町、早池峰山の南麓にある。

遠野の中心部から早池峰山へまっすぐに向かった突き当たり。

社前で、道路が分岐していて、学校の隣にある。

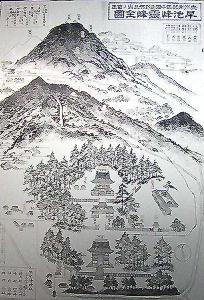

当社は、早池峰山(1917m)山頂にある奥宮に対する里宮。

早池峰山への登山口は、東西南北に存在し、

四方の登山口それぞれに早池峰神社がある。

東の登山口(江繋)には、元新山堂であった早池峰神社。

北の登山口(門馬)には、元新山大権現であった早池峰神社。

そして当社、南の登山口には、元持福院妙泉寺であった早池峰神社。

大同元年(806)、来内村の猟師藤蔵が山中で十一面観音の尊像に遭遇。

感銘して、後に早池峰山山頂に奥宮を建立した。

その後、藤蔵は普賢坊と名を変え、現在地には新山宮を建立した。

斎衡年中(854〜857)、慈覚大師が当地に宮寺を建立し、

山頂の霊池に因んで妙泉寺と名づけ、新山宮を神宮とした。

明治の神仏分離により、早池峰神社と改称した。

当地(遠野)と早池峰山との間には、前薬師と呼ばれる山があり、

直接、早池峰山の全容を見ることはできない。

前薬師と早池峰山 |

|

『遠野物語』には幾つかの山人に関する記述があり、

この早池峰山にも山人がいたという。

|

始めて早池峰に山路をつけたるは、附馬牛村の何某といふ猟師にて、 時は遠野の南部家入部の後のことなり。 その頃までは土地の者一人としてこの山には入りたる者なかりしなり、 この猟師半分ばかり道を開きて、山の半腹に仮小屋を作りてをりし頃、 ある日炉の上に餅を並べ焼きながら食ひをりしに、 小屋の外を通る者ありてしきりに中を窺ふさまなり。 よく見れば大なる坊主なり。 やがて小屋の中に入り来たり、さも珍しげに餅の焼くるのを見てありしが、 つひにこらへかねて手をさし延べて取りて食ふ。 猟師も恐ろしければ自らもまた取りて与へしに、 嬉しげになほ食ひたり。餅皆になりたれば帰りぬ。 次の日もまた未るならんと思ひ、餅によく似たる白き石を二つ三つ、 餅にまじへて炉の上に載せ置きしに焼けて火のやうになれり。 案のごとくその坊主けふも来て、餅を取りて食ふこと昨日のごとし。 餅尽きて後その白石をも同じやうに口に入れたりしが、 大いに驚きて小屋を飛び出し姿見えずなれり。 後に谷底にてこの坊主の死してあるを見たりといへり。 −『遠野物語 第二八話』より− 神の始 遠野の町は南北の川の落合に在り。 以前は七七十里とて、七つの渓谷各七十里の奥より売買の貨物を聚め、 其市の日は馬千匹、人千人の賑はしさなりき。 四方の山々の中に最も秀でたるを早地峰と云ふ、 北の方附馬牛の奥に在り。 東の方には六角牛山立てり。 石神と云ふ山は附馬牛と達曾部との間に在りて、 その高さ前の二つよりも劣れり。 大昔に女神あり、三人の娘を伴ひて此高原に来り、 今の来内村の伊豆権現の社ある処に宿りし夜、 今夜よき夢を見たらん娘によき山を与ふべしと母の神の語りて寝たりしに、 夜深く天より霊華降りて姉の姫の胸の上に止りしを、 末の姫眼覚めて窃に之を取り、我胸の上に載せたりしかば、 終に最も美しき早地峰の山を得、 姉たちは六角牛と石神とを得たり。 若き三人の女神各三の山に住し今も之を領したまふ故に、 遠野の女どもは其妬を畏れて今も此山に遊ばずと云へり。 −『遠野物語 第二話』より− |

遠野三山の母神を祀る伊豆神社と早池峰山を結ぶ線上に鎮座している。

よくみると、伊豆神社から遠野三山への各線を切断するかのように

線路が敷設されているおり、遠野駅は早池峰山への線上にある。

まるで、結界を切る行為のような印象だ。

これが意図的に行われている、つまり何かの呪的行為だとすると、

柳田國男が当地に、非常な関心をしめしたのも・・・

南向きの鳥居の後方に神門がある。

妙泉寺時代の仁王門で、以前は仁王像があったが、今は随神像。

神門をくぐり、参道を歩くと、垣に囲まれた境内に古民家のような拝殿。

拝殿なのだが、その中を通過し階段を上って、本殿前に参拝する。

鳥居と神門 |

|

神門  | 参道から神門  |

参道 |

|

参道左手に駒形社  | 駒形社  | 山ノ神  |

当社は明治までは寺だったため、境内の様子も寺院そのもの。

仁王門であった神門と同様、拝殿も拝殿として機能していない。

階段上の本殿も、本堂とよべる大きさだ。

拝殿  | 拝殿  |

夫婦イチイ(雄)  | 拝殿から本殿  | 夫婦イチイ(雌)  |

本殿  | 本殿  |

境内と本殿 |

|

本殿左の稲荷社  | 社務所近くの黒門  | 金勢社  |

拝殿に早池峰駒形印というのが飾られていた。

明徳三年(1392)、当地で東禅寺を草創した無盡和尚が、

早池峰登拝の時、龍ヶ馬場で、神馬の霊瑞に会い、

その姿を写したものという。馬の産地に相応しい守札だ。

拝殿に飾られた早池峰駒形印 |

|

|

本社早池峰神社

−社頭案内より− |