[HOME] >

[神社記憶] >

[甲信越地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[甲信越地方] >

|

|

|

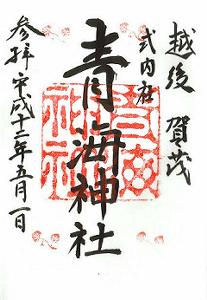

青海神社

あおみじんじゃ

新潟県加茂市大字加茂229

|

|||

|

式内社 越後國蒲原郡 青海神社二座 |

JR加茂駅の東300mにある加茂山公園。

その公園内にある、というより青海神社の神域が公園となった。

公園内には市民体育館や民俗資料館などもある。

公園の北には、加茂川がながれ、南東には加茂山砦跡がある。

加茂川沿いを歩いてみたくなり、少し遠いところへ車を止める。

五月一日。加茂川には多くの鯉のぼりが並べられていた。

加茂川の鯉のぼり |

|

加茂山公園の北から参道がつづき、

緩やかな階段を上ると社殿がある。

拝殿後方に本殿があるが、渡り廊下で囲まれている。

社務所でお願いすると、快く、渡り廊下を案内していただいた。

本殿は、拝殿から少し離れており、

祭の時に橋をかけてお祀りする。

創祀年代は不詳。

式内社・青海神社に比定されている古社。

主神・椎根津彦命は、青海首の祖とされる。

また、大國魂命は、同じく椎根津彦命を祖とする

大倭國造が代々祀ってきた神。

元は、青海神社だけだったが、

延暦13年(794)、京都の賀茂別雷神社・賀茂御祖神社を勧請し、

3社別殿の構成となった。

本来の青海神社は現在の神輿殿の位置に、

賀茂別雷神社は由緒碑の位置に、

賀茂御祖神社は参道の伊勢両宮の位置に鎮座していたという。

元禄時代までは、3社それぞれに神主がおかれていたが、

元禄7年、賀茂神社と賀茂御祖神社の神主(兄弟)が藩命に叛き、

その父の葬儀を神道葬送で葬ったため、神主職を剥奪され、

以後、青海神社神主が総神主として神事をおこなった。

後、明治になった、現在のように、1社に合せ祭るようになった。

公園内(境内)には、多くの摂末社があるが、いくつか撮影忘れ。

公園の南側、加茂山剣ヶ峰近くには、樹齢千年の

御神木、市指定天然記念物の翁杉(じじすぎ)があるのだが、撮影忘れ。

僕は、公園と一体となった神社の場合、公園を無視する性癖があるようだ。

それで、いつも、後から後悔する。

『式内社調査報告』記載の境内社は、

貴船神社・稲荷社・猿田彦社・北野社・厳島社・廣瀬社・

春日社・祓戸社・琴平社・諏訪神社・山神社・伊勢両宮 他。

入口の両部鳥居 |

|

参道の鳥居  | 参道の境内社  |

参道両脇に伊勢両宮 | |

|  |

社殿 |

|

社殿  | 本殿  |

渡り廊下  | 境内の由緒碑  | 境内社  |

稲荷宮  | 山神社  |

桓武天皇の平安京へ遷都に当たり、京都の上賀茂神社下鴨神社の神領となり、 御分霊を当地にまつり「加茂大明神」と申し上げております。朝廷が延長5年 (927)に編集した「延喜式神名帳」に青海神社二座と記載されているところから 「延喜式内社」と言われております。 慶長以前、上杉氏の崇敬厚く神領を寄進されました。新発田藩主溝口氏に 至って社領の寄進、本殿等の造営をし、国土の平穏と五穀の豊穣を祈願されま した。神社に社格が制定された明治5年県内一号に「県社」に指定され、以来 春季例大祭には県知事が参列されました。 昭和36年9月16日に襲来した第2室戸台風により、神域は大被害を蒙り大杉が 約200本も倒れましたが、今なお亭々たる老杉に囲まれています。これらの 老杉は加茂町年寄浅野氏が34年間にわたって植林したもので、350年を経た 現在も森厳の気は来る人の襟を正させます。 古歌に

御祭神

青海神社は青海神社、賀茂神社、賀茂御祖神社の三社御本殿を合殿し、神明

造の覆屋に納めまつっております。青海神社には椎根津彦命と大国魂命をまつっております。 椎根津彦命は神武天皇のご東征に際し速吸門で出迎え、瀬戸内海の海路を 案内する大任を果たし、大和(やまと)に入る軍機に参画し大功を遂げられ、 大倭国造に任じられました。 大国魂命は大国主命荒魂で、国の地主神として国土の経営に偉大な功績を立 てられました。 賀茂神杜は賀茂別雷命をまつっております。皇室の崇敬殊に厚く、五穀豊穣・ 勇壮武威・厄除けの神として尊敬されております。 賀茂御祖神社は賀茂別雷命の祖神多多須玉依姫命、賀茂建角身命をまつって おります。 玉依姫命は安産・子育ての神として、特に女性の信仰が深く、春季例大祭の御神 幸に大勢の母親が愛児を背負って参加するので別名乳母行列ともいわれています。 賀茂建角身命は神武天皇が大和に入る山道に困苦した際、大鳥と化して道案 内の大役を果たし、八咫烏と号を賜りました。 −リーフレットより− |