[HOME] >

[神社記憶] >

[関西地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[関西地方] >

|

|

|

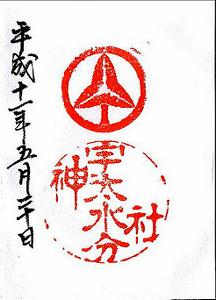

宇太水分神社 上宮

うだのみくまりじんじゃ うえみや

奈良県宇陀市菟田野古市場

|

||||||

|

式内社 大和國宇陀郡 宇太水分神社 大 月次新嘗

|

奈良県宇陀市にある。

芳野川中流、31号線と166号線の交差するところに鎮座。

社殿は国宝。

玉岡水分神社とも称される神社で、式内社・宇太水分神社の論社。

宇太水分神社は大和四水分神の一つ。

大和四水分神とは、大和の東西南北に配された以下の水分神。

宇太水分神社、葛木水分神社、吉野水分神社、都祁水分神社。

創祀年代は不詳。

社伝によると、垂仁天皇の御代、

伊勢神宮の神職・玉造村尾が神託によって

御裳濯川の水を分けて水分神体とし、高見山に登って鎮座地を請い、

大和の宇陀に、東西二社の社殿を構え

当社を本社と定めて、井谷(下井足)と中山(上芳野)の社を摂社とし

田口(下田口の水分社)と平尾(平尾の水分社)の社を末社としたという。

一説には、当社には天水分神、下井足には国水分神、

上芳野には若水分神を祀ったとも。

あるいは、当社には男神、下井足には女神、

上芳野には童神を祀ったとも。

一般には、下井足の社を下宮、当社を上宮と区別しているようだ。

瑞垣内に末社春日神社と宗像神社があり、どちらも重要文化財。

境内には、金毘羅社と恵比須社が祀られている。

恵比須社は市の守護神として祀られ、

市場が松山町に移った際に移転していたが

大正十年、兵庫の西宮神社の分霊を受け、旧社地へ戻したもの。

大鳥居 |

|

境内入口  | 拝殿  |

三棟の本殿(国宝)と、 春日社(重文)と宗像社(重文) |

|

金毘羅社  | 恵比須社  |

|

当神社の創記は太古まで遡ることができ、第十代崇神天皇七年二月の勅祭と伝えられている。また、大和朝廷の勢力範囲の東西南北に祀られた水分の神の東に当たるのが、当社である。 平安時代以降も朝廷の崇敬篤く、「新抄格勅符抄」によると、平城天皇の大同元年(八○六)の牒に神封一戸が奉られており、承和七年(八四○)、貞親元年(八五九)それぞれ神位を進められた。貞観元年九月八日には、奉幣使を派遺して風雨を祈られている。醍醐天皇の延喜の制で大和四水分杜は大社に列せられ、祈年祭・新嘗祭・月次祭の案上官幣に預かり、祈年祭には座別に絁三尺木綿二両以下を、また特に馬疋が献上された。そして醍醐天皇の御代に編纂された「延喜式」には以下のような記載が見られる。 臨時祭式には、祈雨神祭八十五座の一座に列せられ、座別絹五尺、五色薄絁各一尺、絲一絇、綿一屯、木綿二両、麻五両、白馬等が献上されたと明記されている。 祝詞式には、祈年祭の祝詞として、水分坐皇神等能前爾白久。吉野、宇陀、都祁、葛木登御名者白氐云々。 神名式には、宇陀郡十七座 大一座 小十六座の中の大社。 中世に入ると朝廷から賜った物の記録は殆ど見られなくなるが、南北朝時代の正平六年(一三五一)五月、後村上天皇は唐招提寺より三輪を経て宇太水分宮に移られ、さらに吉野に遷幸されたと興福寺金蔵院實厳の日記「細々要記」にある。また、後村上天皇皇孫堯成親王が応永十八年(一四一一)当杜に梵鐘を寄進されている。今その鐘の所在は不明であるが,「菟田野町史」(昭和四十三年出版)金石文の項によれば、寛永九年(一六三二)大宇陀町岩室の徳源寺に売却されたことが知られる。なお、鐘銘の拓本は同町の森野家が保存している。 その後、近代になると大正十一年(一九二二)五月十九日に、伏見宮文秀女王が御榊を奉られ、黒松を植樹された。また、昭和天皇の御代には、高松宮殿下が昭和三十年(一九五五)五月十二日に参拝され玉串料を奉られ、銀杏を植樹されている。 現存する本殿は鎌倉時代末期の元応二年(一三二○)二月に造営された。また、年代は詳らかではないが室町時代には、境内社の春日神社・宗像神社の杜殿の建造が行われている。 −由緒より− |

【 宇太水分神社上宮 】