[HOME] >

[神社記憶] >

[北陸地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[北陸地方] >

|

|

|

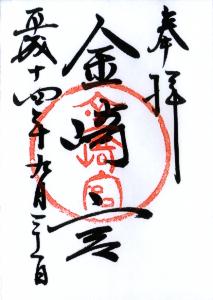

金崎宮

かねがさきぐう

福井県敦賀市金ケ崎町1−1

|

|||

|

旧官幣中社 |

福井県敦賀市にある。

敦賀駅の北2Kmの金ケ崎町。

敦賀湾に突き出た金崎山の中腹に鎮座。

8号線から海側に入り、線路を越えると、金崎山麓の金前寺。

そこから参道の階段を登ると境内。

境内正面には拝殿があり、後方に垣に囲まれて本殿。

社殿の左手には、摂社・絹掛神社。

金崎山は、国指定の史跡。

中腹に、金崎宮があり、山頂に金ヶ崎城址がある。

通称、親王さん。

南北朝時代の延元元年(1336)10月、

後醍醐天皇第一皇子である尊良親王と後醍醐天皇皇太子恒良親王を奉じて、

新田義貞が金ヶ崎城に籠城し、足利勢を戦ったが、

翌2年3月に落城し、尊良親王は自刃。

恒良親王は逃れたが、後に幽閉され、翌3年京都にて毒殺された。

建武の中興は、武家中心の社会を、

古代の律令国家へ戻し、天皇中心の社会へ復帰させることが目的。

徳川幕府の武家社会から維新によって、明治政府を樹立した

明治天皇にとっても、この建武の中興は意味深い時代であり、

建武中興に尽力した祭神・尊良親王を、その功によって

明治26年、最期の地金崎山へ祀ったのが、当社の創始。

当社境内から少し歩くと尊良親王御墓所見込地がある。

「見込地」というのは、立証できていないということ。

また、京都市左京区南禅寺下川原町に、

すでに尊良親王の墓所が指定されていた。

金崎山山頂(86m)には金ヶ崎城址に月見御殿。

境内から少し歩くと、祭神・尊良親王の墓所見込地がある。

山頂への遊歩道から少し入った場所に、ひっそりと石碑が立つ。

神紋は皇族を祀る神社なので菊紋。

また、『建武中興十五社』の幕には桜紋。

ただし、賽銭箱には桐紋が付いていた。

参道  | 鳥居  | 境内  |

拝殿  | 社殿  |

本殿 |

|

絹掛社  | 朝倉社  |

尊良親王御墓所見込地 | |

|  |

参道入口から階段を少し登ると、右手に鳥居があり、

右の階段上に、愛宕神社の社殿がある。

式内・金前神社の論社だが、

一説には、金崎山麓にある金前寺境内に金前神社はあったとも。

参道の愛宕神社鳥居  | 階段上に社殿  | 社号標  |

|

金ヶ崎城跡(昭和九年三月十三日国の史跡に指定)

金ヶ崎城は「太平記」に「かの城の有様、三方は海によって岸高

く、厳なめらかなり」とあり、この城が天然の要害の地であったこ

とがわかる。南北朝時代の延元元年(一三三六)十月、後醍醐天皇の命を受け た新田義貞が尊良親王・恒良親王を奉じて当時気比氏治の居城であ ったここ金ヶ崎城に入城、約半年間足利勢と戦い翌二年三月六日遂 に落城、尊良親王、新田義顕(義貞嫡子)以下将士三〇〇余名が亡 くなったと伝えられる。 戦国時代の元亀元年(一五七〇)四月には、織田信長が朝倉義 景討伐の軍を起して徳川家康、木下藤吉郎(豊臣秀吉)等が敦賀に 進軍、天筒城、金ヶ崎城を落とし越前に攻め入ろうとした時、近江 浅井氏が朝倉氏に味方するとの報告、信長は朝倉氏と浅井氏との間 に挟まれ窮地に陥り急遽総退却、この時金ヶ崎城に残り殿(しんが り)を務めてこの難関を救ったのが秀吉で、その活躍で無事帰京で きたと伝えられる。またこの殿(しんがり)での危機を救ったのは 家康で、後の天正十四年(一五八六)家康上洛にあたり、秀吉は金 ヶ崎での戦いの救援に謝意を表したとされている。すでに十五、六 年前のことで、天下人に一歩近づいた秀吉からすると、金ヶ崎の戦 いはその後の二人の関係に大きな影響を与えたといえる。 現在は三つの城戸跡などを残し、急峻な斜面は当時の面影を偲ば せる。また、最高地(八六メートル)を月見御殿といい、近くには 金ヶ崎古城跡の碑があり、この辺り一帯の平地が本丸の跡といわれ る。ここからの眺めは素晴らしく天候がよければ越前海岸まで望む ことが出来る。 中腹には金崎宮が創建されていて毎年境内の桜 が咲くころ桜の小枝を交換して幸福を願う全国的 にも大変珍しい「花換祭」が開催されている。 −参道社前案内板− 金崎宮縁起

−境内案内板より− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||