[HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] >

|

|

|

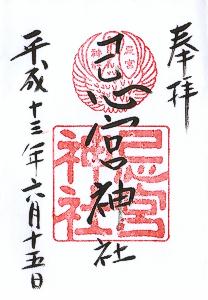

忌宮神社

いみのみやじんじゃ

山口県下関市長府宮ノ内1−18

|

|||

式内社 長門國豊浦郡 忌宮神社 |

下関市長府の町中にある。

周囲の道路から一段高い境内があり、広庭とよばれる砂の境内。

その北側に、もう一段高い敷地があって、神門をくぐると社殿がある。

拝殿後方の神殿の左右に若宮社・高良社が廊下で繋がっている形。

仲哀天皇が九州熊襲平定のために西下のおり、

当地に七年滞在した「豊浦宮」の跡。

その後、九州で崩御され、武内宿祢によって、モガリされた。

聖武天皇の御宇、神功皇后を奉祭して「忌宮」とし、

さらに応神天皇を祀って「豊明宮」を追加。

「豊浦宮」「忌宮」「豊明宮」の三殿別立の古社であったが、

火災により中殿の「忌宮」に合祀し、現代にいたる。

境内には、神功皇后が植えた逆松や、

武内宿祢の植えた公孫樹などが残っている。

神門の前に「鬼石」と呼ばれる石がある。

また、当社では、八月の夜に行われる「数方庭(すほうてい)」という祭りがある。

豊浦宮に新羅の塵輪(じんりん)の煽動で熊襲が襲撃。

皇軍苦戦の中、仲哀天皇自ら弓矢を取って、塵輪の討ち、熊襲を撃退した。

戦勝を祝い、塵輪の屍の周りで踊りまわったのが「数方庭」の起源。

塵輪の首を落とし、地に埋めて石を置いたが、

塵輪の顔が鬼のようであったため、その石を「鬼石」と呼ぶ。

境内の広庭は、広い砂の庭。運動場のような雰囲気だった。

「お祭り」には最適かもしれない。

拝殿前には、多くの鳩や鶏が走り回り、餌をついばんでいた。

境内右手には荒熊稲荷神社、左手には八坂神社がある。

八坂神社には以下の多くの摂末社が明治の神社合祀により合祀された。

摂社、八坂神社と春日神社。

末社、日吉神社、三島神社と相殿の諏訪神社、大歳神社二社、

印内神社、人丸神社、恵美須神社、貴船神社二社、塩竃神社、河内神社。

境内 |

|

神門  | 神門から拝殿  |

若宮社 拝殿 高良社 |

|

若宮社 仁徳天皇  | 本殿  | 高良社 地主大神・武内宿祢  |

八坂神社  | 荒熊稲荷神社  |

武内宿祢の公孫樹  | 鬼石  | 神功皇后の逆松  |

|

長門国二ノ宮 旧国幣社 忌宮神社 由緒 忌宮神社は、第十四代仲哀天皇が九州の熊襲を平定のため御西下 この地に皇居豊浦宮を興して七年間政治を行われた旧址で、天皇が筑 紫の香椎で崩御せられたのち御神霊を鎮祭す。その後聖武天皇の御 代に神功皇后を奉祭して忌宮と称し、さらに応神天皇をお祀りして 豊明宮と称す三殿別立の古社(延喜式内社)であったが、中世における火災 の際中殿に合祀して一殿となり、忌宮をもって総称するようになった 忌とは斎と同義語で、特に清浄にして神霊を奉斎する忌みである。 現在の社殿は明治十年の造営で、昭和五十六年に改修す。 古来、文武の神として歴朝の尊崇武将の崇敬篤く、安産の神とし て庶民の信仰を受け、長門の国二ノ宮として広く親しまれている。

境内社 荒熊稲荷神社 八坂神社 −境内案内− | ||||||||||||||||