[HOME] >

[神社記憶] >

[東海地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[東海地方] >

|

|

|

久能山東照宮

くのうざんとうしょうぐう

静岡県静岡市駿河区根古屋久能山

|

|||

旧別格官幣社 |

静岡県静岡市にある。

草薙駅の南3Kmにある久能山(270m)山頂に鎮座。

当社へのアクセスは2通り。

まず、日本平からロープウェイに乗る方法。

もう一つは、駿河湾沿岸を走る150号線近くの

一ノ鳥居から、表参道石段を登る方法。

せっかくなので、当日は石段を登って参拝開始。

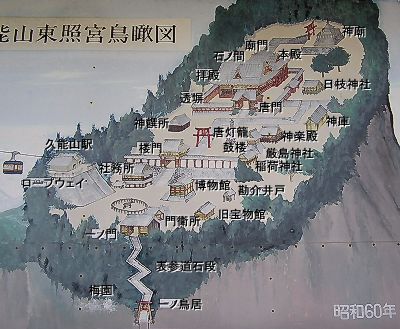

久能山下の一ノ鳥居そばにある鳥瞰図

一ノ鳥居から見上げると、それほどの高さではないが、

石段は九十九折に高度を増すので、結構歩く。

資料によると、本殿まで1159段あるらしい。

自然の山道よりも、石段の方が単調で疲れるのだが、

ここの石段からは、駿河湾を一望できるため、

上に行くほど見晴らしが良く、飽きることがない。

石段の下には、駿河稲荷社が鎮座しており、

石段を登りきった場所に、一ノ門。門をくぐると、門衛所。

緩やかな坂道を、しばらく歩くと、山本勘介の掘った井戸。

久能城は、武田信玄により築城された城で、

信玄の軍師であった山本勘介が掘った(掘らせた?)井戸が残っている。

山下の一ノ鳥居 |

|

駿河稲荷社  | 境内まで1100段の表参道石段  |

石段から駿河湾 |

|

一ノ門  | 門衛所  |

山本勘介が掘った勘介井戸  | 厳島社・久能稲荷社  |

さらに歩くと、境内入口。

境内へは、受付で入場料(拝観料)を支払って入場する。

鬱蒼とした暗い参道に楼門。

楼門をくぐると、正面に鳥居が立ち、奥に唐灯籠。

参道左手には五重塔跡。五重塔は、家光により建立されたものだが、

明治六年神仏分離により撤去されたので、跡だけ。

参道右手には、鼓楼や神楽殿。稲荷社と厳島社が鎮座。

階段上に唐門があるが、参拝者は右手に回る。

右手に行くと、正面に竃神社。その上に神庫。

参道を左に折れて階段を登ると、日枝神社。

もとは、薬師如来像が安置された御本地堂だったが、

明治三年神仏分離により日枝神社と改められたもの。

拝殿・本殿と同じ元和三年の建造らしい。

日枝神社から左手の垣の中に入ると、煌びやかな社殿。

残念ながら、参拝当日は50年に一度の塗替え中で、

垣の中は、工事現場状態だった。

また、垣と社殿が近くて、社殿の全容をうまく撮影できなかった。

ということで、後日、デジカメを一眼に変えたのを機に、再度参拝してみた。

前回は、石段を歩いて登ったので、今回は、日本平からロープウェイを利用。

久能山駅を降りると、すぐに受付があるので楽だ。

で、広角レンズ装備の一眼なので余裕で撮影。

ただし、境内全部の塗替えが終了するのは、平成二十年らしく、

まだまだ工事現場状態だった。

ちなみに、日本平までの道は、

ウネウネとカーブの続く、よく整備された道。

休日ドライバーが前を走っていなければ気持ちの良い道。

久能山は、推古天皇の時代、久能忠仁によって開かれ、

補陀落山久能寺が建立された山。

平安末期から鎌倉にかけて、三百余の禅坊が栄えたという。

戦国時代になって、武田信玄により

久能寺が移され、久能城が築城されたが、

信玄の死後、徳川領となった。

元和二年、徳川家康が駿府城で薨ずると、

その遺言により、遺体を久能山山上に埋葬し、城を廃止した。

二代将軍秀忠の命により、社殿が造営され、

朝廷より「東照大権現」の神号を賜り、東照社と称した。

後、正保二年(1645)宮号を許され、東照宮と称するようになった。

ところが、久能山に埋葬された翌年。

またも遺言により、日光へ移されたという。

ちなみに、当社社殿は南西向き。

よって、参拝者は北東へ向って頭を垂れることになる。

社殿の北東(裏)には、家康の神廟があり、さらに先には、久能山山頂。

さらに北東へ延ばすと富士山頂を通過して日光へ到達する。

つまり、当社参拝者は、日光へも参拝しているということになるのかもしれない。

久能山には、上記の他に、久能神社や愛宕神社が鎮座している。

楼門  | 楼門  |

鼓楼 |

|

境内の鳥居  | 唐灯籠・唐門  |

五重塔跡  | 日枝神社  |

神倉  | 愛宕神社  |

拝殿 |

|

本殿 |

|

拝殿の左手奥に、神廟へ向う廟門がある。

参道を歩き、右手に曲がると正面に神廟。

神廟そのものは、西方を向いている。

これは、京の朝廷や豊臣を睨んでいるものか、

あるいは故郷の岡崎を見つめているものか。

神廟参道  | 神廟  |

西向きの神廟 |

|

|

久能山東照宮

久能山には、推古天皇のころ(五九二年〜六二八年)、

久能忠仁が建立したと伝えられた久能寺があり、奈良

時代の僧行基を始め、静岡茶の始祖といわれる聖一国

師など、多くの名僧が往来し隆盛をきわめた。下って永禄十一年(一五六八年)、駿府へ進出した武 田信玄は、久能寺を清水市(今の鉄舟寺)に移し、こ の要害の地に久能城を築いたが、武田氏の滅亡ととも に徳川氏の領有するところとなった。 徳川家康は、大御所として駿府に在城当時「久能城 は駿府城の本丸と思う」と、久能山の重要性を説いた といわれる。死後、その遺言によりここに葬られ、二 代将軍秀忠によって社殿が造営された。日光東照宮へ は、ここから御霊の一部を移したといわれている。 権現造り総漆塗り極彩色の社殿は、国の重要文化財 に指定されており、彫刻、模様組物等、桃山時代の文 化の面影を残しながら、江戸初期の特徴をよく表して いる。そのほか、神庫、神楽殿、鼓楼等の建物も重要 文化財に指定されている。 みどころ 博物館、神廟、勘介井戸、石段等 −境内案内− 久能山東照宮 参拝のしおり

久能山東照宮の由来 ●祭神 贈正一位 徳川家康公(東照公) 相殿 贈正一位 豊臣秀吉公 贈正一位 織田信長公 ●創建 家康公は天文11年(1542年)12月26日三河国岡崎城(愛知県岡崎市)に生まれ、あらゆる艱難辛苦の末戦国時代に終止符を打ち江戸時代260年に亘る世界に其の比を見な い長期平和の礎を打立てられ、学問、産業、文化の基礎を確立し、晩年は駿府城に隠居されたが元和2年(1616年)4月17日75才で薨去、御遺命によりその夜当山に葬られた。 その後東照神君として平和、開運、学問、厄除の神として崇められ、全国東照宮の根本大社として幅の広い崇敬を受けている。 久能山の歴史 史跡久能山は日本平と共に太古海底の隆起によって出来たもので、長い年月の間に浸食作用等のため堅い部分のみ残り、現在のように孤立した山となったが昔は日本平と続いていた。 高さ270m前面は眼下に駿河湾を見下し、東は近くに伊豆半島を西は遥かに御前崎を一望できる素晴らしい風景です。 久能山は推古天皇の時(西紀600年頃)久能忠仁が始めて山を開き一寺を建て観音菩薩を 安置し、補陀落山久能寺と称したとあり、久能山の名称もこれから起こったと思われる。其後、僧行基を始め多くの名僧等が相次いで来たり住み建物の数330坊も建ち並んで非常 に隆盛であったが、嘉禄年間(1225年)山麓の失火によって類焼し昔の面影はなくなったのである。 永禄11年(1568年)武田信玄は当山が要害であることを聞き、久能寺を近くの北矢部(清水市今の鉄舟寺)に移し山上に城砦を設け久能城と称した。 天正10年(1582年)武田氏亡びて駿河の国一帯が徳川氏の領有するところとなったので久能山も自然徳川氏のものとなった。 元和2年(1616年)4月17日家康公の薨後、久能城を廃止し、東照宮を建立現在に至っている。 久能山東照宮の建造物 ●建物 二代将軍秀忠公の命により宰相頼将卿(後の紀州の祖頼宣卿)が総奉行となり中井大和守清次を大工棟梁として元和2年5月着工、同3年12月に至る僅か1年7ケ月と云う短期間に造営されたもので、権現造、総漆塗、極彩色の社殿は日光東照宮より19年前に造られ、日光と比較すると地味であるが、彫刻、模様、組物等に桃山時代の技法をも取り入れられた江戸初期の代表的建物として明治45年国宝に指定された。 尚神廟、神庫、神楽殿、鼓楼、神厩、楼門等の諸建造物も昭和30年重要文化財に指定されている。 ●境内 面積約65,000平方米(21,000余坪)高さ海抜270m、久能山全域は歴史的価値が高いところから昭和34年6月に国の史跡に指定されている。 久能山東照宮の祭事略 例大祭 4月17日・春季大祭 2月16日(具足祭)2月17日(大祭)2月18日(講社祭)・秋季大祭 10月17日・月次祭 毎月1日17日・月次誕辰祭 毎月26日・末社 愛宕神社例祭 1月24日・稲荷神社例祭 4月9日・久能神社例祭 5月18日・日枝神社例祭 6月15日・厳島神社例祭 6月17日・竃神社例祭 12月17日・駿河稲荷社例祭 2月8日 ①御社殿(権現造=重要文化財) 久能山東照宮の中で最も重要な建物である。 元和3年(1617年)に造営された権現造りで拝殿、石の間、本殿の三棟からなっており、 建物、彫刻など総漆塗、極彩色、を施し、桃山時代の技法をも取入れられた江戸初期の代表的な建造物である。 ②楼門(重要文化財) 前面の後水尾天皇御宸筆の「東照大権現」の額が掲げてあるので勅額御門とも称え、左右に極彩色の随神を後面左右に生彩色の狛犬と獅子が据えてある。 ③表参道の石段 参道は海に面し、ゆるやかな坂道で登るに従って視界がますます開け遠くは御前崎、伊豆半島等指呼の間に見え1159段の石段もあきることなく楽しみながら登り参拝することが出来る。 ④神廟(家康公のお墓所) 御本殿の裏手約50mの所にあり御遺命により御遺骸を埋葬し、西向きに建てられている。 塔は高さ5.5m外廻り8mの石造りである。 参道には諸侯奉納の石燈篭が並んでいる。 −『平成祭データ』− |