[HOME] >

[神社記憶] >

[東海地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[東海地方] >

|

|

|

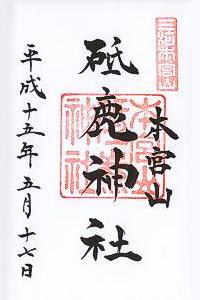

砥鹿神社 奥宮

とがじんじゃ おくみや

愛知県豊川市一宮町本宮山山頂

|

|||

式内社 参河國寶飫郡 砥鹿神社 |

愛知県一宮町(現豊川市)にある、本宮山(789.2m)山頂に鎮座。

麓から、本宮山スカイラインを上り、

山頂にある駐車場に車を停めると、奥宮までの参道が目に入る。

そのはずだったが、山頂に到着した頃は、霧のため、

何も見えず、駐車場の広さもわからない状態。

右に行けば良いのか、左なのかすらわからない。

そうこうしていると、麓から登って来たハイカーの方に出会い、

奥宮参道まで、一緒に行っていただいた。

駐車場から南側へ歩くと、大きな朱の鳥居。

(でも霧の中)

その奥に、木々の茂った参道が続く。

(でも霧の中)

しばらく歩くと、参集殿のような建物があり、

その前には、大きなお釜と、御神木。

その先の緩やかな階段を登ると社殿がある。

社殿の前には、北側から歩いて登って来る階段がある。

山頂周辺、欝蒼と茂る木々の中をしばらく散策したが、

霧で、視界がゼロ。方向感覚もなくなって来たので、

ゆっくりとはできなかったが、湿った空気によって、

木々が活き活きと、息づいていた。

創祀年代は不詳。

参河國一宮である、砥鹿神社奥宮である。

砥鹿神社は、この本宮山山頂の奥宮と、麓の里宮によって構成されている。

本宮山は古代から信仰の対象であり、

山頂付近には多くの磐座らしきものも多い。

『砥鹿大菩薩縁起』によると、

文武天皇大宝年中、天皇が御病気の時、

「公宣」卿(社家草鹿砥氏の祖)が、

参河國設楽郡煙巌山の勝岳仙人のもとに勅使として派遣されたが、

道に迷い、本宮山に踏み入った。

この時、砥鹿神が老翁の姿で出現し、助けたことにより、

文武天皇の勅願により、本宮山麓に宮居を定めた。

その時、清流に衣を流し、流れ着いた地に社殿を建てたという。

当社は修験道との関係が深く、

『足助八幡宮縁起』には、

「当国寶飯郡大深山(本宮山)ト云山ニ、怪異者三ツ出来セリ、

一ハ猿ノ形、一ハ鹿姿、一ハ鬼軆」とあり、

猿は猿投大明神、鹿は砥鹿大菩薩、鬼は熊野修験者のこと。

参集殿から社殿への階段の側に、

大己貴命和魂を祀る守見殿神社がある。

一月六日に、宝印祭という神事があり、

当社秘伝の宝印が授与されるらしい。

案内にあった宝印は、栗のような宝珠のような形だった。

周囲には、大己貴命荒魂を祀る荒羽々気神社や、

八柱神社、乙女前神社などもあるらしいが、今回は参拝していない。

霧が濃くて、カルピスの中を歩いているようだったから。

霧の中の朱の大鳥居 |

|

鳥居  | 参道  | 御神木  |

社殿への階段  | 守見殿神社 大己貴命和魂  | 本殿  |

大福釜  | 社殿  |

社殿前の階段 |

|

|

由緒

本宮山砥鹿神社奥宮の創祀は、文武

天皇大宝年間以前より鎮座さられた事

は、社伝に明らかである(約千三百年以

前)、海抜七八九、二米に位する、本宮山

の秀麗な山姿と全山を覆う樹林は、昔よ

り東海無双の霊域として神聖視され、

殖産の神、護国救人の守護神として広く

尊崇され、明治四年の官制より三河国

唯一の国幣小社に列格された、砥鹿神社

の奥宮である。大神の御神徳は弥々輝き、除災招福、交通 安全、等にも広く御神威を垂れ給っている。

−社殿案内板− |