[HOME] >

[神社記憶] >

[東海地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[東海地方] >

|

|

|

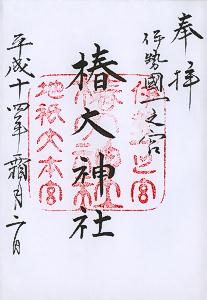

椿大神社

つばきおおかみやしろ

三重県鈴鹿市山本町御旅1871

|

|||

|

式内社 伊勢國鈴鹿郡 椿大神社 |

三重県鈴鹿市にある。

名阪自動車道鈴鹿I.C.から北西に5Kmほど、

入道ヶ岳の東裾、椿が嶽の麓、山本に鎮座。

上野周辺の神社巡りの旅の途中、

深夜、雨の高速を飛ばして、三重県に到着。

鈴鹿I.C.を降りて306号線を越えたあたりに朱の大鳥居。

薄っすらと明け始めた頃に、ライトアップされた鳥居が鮮やかだ。

このあたりから、雨が小雨に変わっていた。

道路の突き当りを右折するあたりから、案内があり、道に迷うことは無い。

社前に到着した頃には、雨は上がり、朝日が射す。

椿が嶽を見上げると、かすかに虹が出ていた。

撮影したが、空が明るくなりすぎて、ほとんど写らなかったが。

境内入口の鳥居をくぐると、まず、獅子堂交通安全祈祷殿がある。

さらに、参道を歩くと、正面に社殿が見えるが、

外とは違い、木々の茂った境内は、まだ闇の中だ。

創祀年代は不詳。

国史上の初見は、天平20年6月17日の『大安寺伽藍縁起並流記資材帳』。

伊勢国一の宮として崇敬されている神社。

「椿」の社名は、当地に椿が多いからだといわれている。

社殿背後には、標高450mの椿が嶽が聳えている。

また、その背後にある入道ヶ岳には多くの磐座があり、

修験道・山岳信仰の遺跡であるという。

大鳥居  | 境内入口  | 庚龍神  |

獅子堂交通安全祈祷殿  | 参道  | 参道の断り鳥居  |

社殿 |

|

参道の右手の小道を行くと、地蔵堂。

さらに進むと、行満堂神霊殿がある。

入道ヶ岳修験道の行滿大明神を祀り、

配祀に社家の祖靈、合祀に地域の物故者。

その傍らには、松下幸之助社もある。

そこから本社社殿方向へ歩くと、別宮・椿岸神社。

式内・椿岸神社の論社で、天之宇受女命を祀る(配祀、太玉命 天兒屋根命)。

祭神は踊り・芸能の神なので、社前には扇供養の扇塚もある。

行満堂神霊殿  | 内部  |

別宮・椿岸神社 |

|

参道の左手には、天降石とも呼ばれる御船磐座。

小さな磐が、玉砂利の中に見える。

そのまま参道を歩くと、丸い玉の上に、祭神・猿田彦神像。

玉には日本列島の彫刻がある。

その奥には、土公神陵。

御船磐座 |

|

猿田彦神像  | 猿田彦神像  | 土公神陵  |

境内左手の道を進むと、

椿護国神社と県主神社があるらしいが、参拝していない。

県主神社は、式内・県主神社を最近再建したものらしく、資料にはない。

当社から、入道ヶ岳へ登る道には、愛宕社や稲荷神社が祀られ、

山頂に椿大神社奥宮が鎮座しているという。

(祭神・天照大御神 配祀、伊邪那岐命 伊邪那美命 猿田彦大神 天鈿女命)

|

由来

伊勢国鈴鹿山系の中央麓に鎮座する椿大神社は、

往古時代、只今の神社の背後にそそり立つ高山入道嶽、短山椿ケ嶽を天然のやしろとして、

(神代の神跡いわくら現在)高山生活を営まれたクニツカミ猿田彦大神を主神とし、

相殿に皇孫瓊々杵尊、栲幡千々姫命を祀り、配祀に天之宇受女命・木花咲耶姫命を祀る。

神話に伝わる天孫「瓊々杵尊」降臨の際、猿田彦大神、北伊勢道別の里なる地祗本陣を

旅立ち給ひて天の八衢に「道別の大神」として出迎え、風ぼう雄大、超絶した神威を以って

恙なく天孫を高千穂の峯に御先導申し上げた事で肇国の礎を成したこの大神を、

後に人皇第十一代垂仁天皇の二十七年秋(西暦紀元前三年)倭姫命の御神託により、

磯津(鈴鹿川)の川上、高山短山の麓、土公神陵の前方御船磐座辺りに、

「道別大神の社」として社殿を造営し奉斎された日本最古の神社であります。

仁徳天皇の御代、御霊夢により「椿」の字をもって社名とされ現在に及び、

昭和の始め内務省神社局の調査により、全国二千余社の猿田彦大神をまつる本宮であることが明かとなり、

「地祗猿田彦大本宮」と尊称されております。−『平成祭データ』− |